【L】4年前の失敗を思い出し、息切れする前に立ち止まり、足が上がらなくなる前に立ち止まり。

【L】4年前の失敗を思い出し、息切れする前に立ち止まり、足が上がらなくなる前に立ち止まり。そして、30分に一度は荷物をおろして休憩。

この繰り返しで高度を稼いでいきます。

【R】4年前は2時間登って1歩も上がれなくなりました。

この木のベンチは記憶にありません。

まだ登りはじめて1時間も経っていないのに。

4年前、ほとんど上がってなかったということです。

【L】わかりづらいですが、大きなヒキガエルです。

【L】わかりづらいですが、大きなヒキガエルです。実は4年前のあのときも、このくらいのカエルに会いました。

笠新道の主なのでしょうか。

カエルさん、今回はどうか通過させてくださいよ。

そのときは、じっとこちらをみつめていたのですが、今回は逃げるようにいなくなりました。

【R】明るくなってくると同時に雨があがってきました。

雨具を脱いで、ザックにしまいました。

【L】標高1700m。

【L】標高1700m。こういう標識も今回初めて目にしました。

笠新道入口が1350mですから、標高にして350m上がってきたことになります。

【R】樹林帯が少しずつ開けてきて、木々の間から槍ヶ岳が見えてきました。

【L】壊れてますが、1800m。

【L】壊れてますが、1800m。ガイドブックに書いてあったように、おもしろいように高度が稼げます。

【R】まわりの木々も背が低くなり、展望が開けてきました。

【L】1920m。

【L】1920m。中途半端な高さだなあと思ったら、中間点でした。

ここまで入口から2時間。

杓子平までコースタイムが4時間半だから、早いペースじゃないか。

と思ったのが甘かったです。

ここからがほんとに長かったです。

【R】木々の背は低くなってきたけど、まだこんなに大きな木が。

まるで登山道のゲートのようです。

【L】立ち止まったときに目に入ったドラゴンのような木。

【L】立ち止まったときに目に入ったドラゴンのような木。霧の中で不気味に見えました。

【R】ほんとに高い木が少なくなって、まわりが開けてきました。1

【L】でも、霧が深く、下の方はほとんど見えませんでした。

【L】でも、霧が深く、下の方はほとんど見えませんでした。【R】つづら折りも崩れてきて、ちょっと立ち止まるペースが取りづらくなってきました。

【L】「一望できます」とありますが、霧で真白で何も見えませんでした。

【L】「一望できます」とありますが、霧で真白で何も見えませんでした。【R】9月に山に登ると必ず咲いている、山ならではの大きなアザミです。

【L】登山道が崩れて大きなガレ場というか涸れた沢越えというか・・

【L】登山道が崩れて大きなガレ場というか涸れた沢越えというか・・よくこういうところで道迷いをしてしまします。

慎重にペンキマークや赤リボンを探します。

【R】リンドウの一種でしょうか。

雨上がりなので、葉についた水玉がきれいです。

【L】下ばかり見て歩いていると、このようなペンキマークを見落とします。

【L】下ばかり見て歩いていると、このようなペンキマークを見落とします。これを見落とすと、真っ直ぐ行ってしまいそうな道でした。

【R】標高が上がるに連れ、青空が広がってきました。

【L】標高2200m付近です。

【L】標高2200m付近です。穂高の稜線が目の前に現れました。

霧と木々だけ見てきたので、「登ってきた」という感じです。

さきほどまでの霧の世界はもう目の下です。

【R】南に目をやると、焼岳とその右に乗鞍が。

この2つはどこからみても、それとわかります。

【L】どこからみてもわかるといえば、もちろん槍ヶ岳。

【L】どこからみてもわかるといえば、もちろん槍ヶ岳。ここで試しに携帯の電源を入れたら、アンテナが立ちました。

時刻は8時過ぎ。

下界のみなさんに、1本目のメールを送りました。

【R】上を見ると、青空と山の境目が。

あの先が杓子平でしょうか。

【L】写真だとあっという間ですが、ここまでが長かったのです。

【L】写真だとあっという間ですが、ここまでが長かったのです。写真も撮り忘れるほど、登ることに集中していました。

【R】そしてここからは、今日の目的地、笠ヶ岳の山容がはっきりと見えてきました。

【L】とはいえ、そこにまっすぐ行ける道はなく、まずは、笠ヶ岳から少し右に目をやったところに見えるこの山(抜戸岳))を目指します。

【L】とはいえ、そこにまっすぐ行ける道はなく、まずは、笠ヶ岳から少し右に目をやったところに見えるこの山(抜戸岳))を目指します。【R】今までの急登はしばらくひと休み。

なだらかな高原歩きを楽しめそうです。

【L】と思ったのも、つかの間。

【L】と思ったのも、つかの間。すぐにまた急登が始まりました。

【R】さきほどはつぼみだったこのリンドウの一種も、ここでは日当たりがいいのか、咲いてました。

【L】笠新道とは違って、先が見えているだけに、キツイ登りです。

【L】笠新道とは違って、先が見えているだけに、キツイ登りです。笠新道でのダメージが響いて、思うように足が上がりません。

【R】ずっと見えていた笠ヶ岳とも一旦お別れです。

【L】これもこの時期目にする、チングルマの綿毛。

【L】これもこの時期目にする、チングルマの綿毛。【R】まとまって咲いてました。

【L】標高が上がってきたので、先ほどまでは見えなかった御嶽山が、乗鞍の先に見えてきました。

【L】標高が上がってきたので、先ほどまでは見えなかった御嶽山が、乗鞍の先に見えてきました。【R】これは後ほど同行していただいた方に教えていただいたのですが、ウメバチソウだそうです。

【L】これも同じ方に教えていただきましたが、ハハコグサだとか。

【L】これも同じ方に教えていただきましたが、ハハコグサだとか。【R】急登を登りつめ、稜線に出ました。

ここまでほぼ同じペースで歩いてきた3人が一同に会し、自己紹介しながらお昼を摂りました。

【L】そこから少し下りると、稜線分岐に出ました。

【L】そこから少し下りると、稜線分岐に出ました。標識の先には、裏銀座の山々が。

【R】笠ヶ岳へ続く稜線です。

笠ヶ岳はガスに隠れてますが、ここからはアップダウンもほとんどなく、快適な稜線歩きを楽しめそうです。

【L】標高が高いから、木の根もなく、歩きやすい道が続きます。

【L】標高が高いから、木の根もなく、歩きやすい道が続きます。【R】このあたりからさきほどお昼を一緒に食べたお二人に追いつき、同行させていただくことにしました。

【L】前に見えてきたのは、抜戸岩。

【L】前に見えてきたのは、抜戸岩。【R】ほんとに岩の間を抜けていきます。

【L】ガレ場の上に今夜泊まる笠ヶ岳山荘が見えてきました。

【L】ガレ場の上に今夜泊まる笠ヶ岳山荘が見えてきました。このあたりがテン場ですが、水を汲むには山荘まで往復しなければならないようです。

【R】その右にはガスに隠れてますが、小さな小笠。

【L】だんだんと山荘が近づいてきます。

【L】だんだんと山荘が近づいてきます。【R】大きな石の上をペンキマークに沿って歩くので、なかなか近づきません。

【L】山荘から見上げた笠ヶ岳。

【L】山荘から見上げた笠ヶ岳。ここで荷物をデポして、空身になって山頂を目指します。

【R】30分ほどで山頂に着きましたが、ここが最高点ではなかったようです。

この祠、あとで立ち寄ります。

【L】そこからちょっと先に行ったところが、ほんとの頂上のようです。

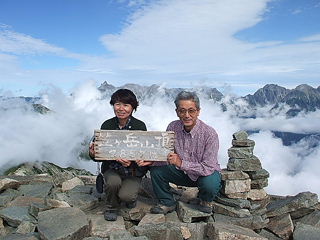

【L】そこからちょっと先に行ったところが、ほんとの頂上のようです。【R】笠ヶ岳山頂です。

今回は、山頂に立ったことよりも、あの笠新道を踏破したことに達成感を感じます。

【L】稜線分岐から同行させていただいたお二人。

【L】稜線分岐から同行させていただいたお二人。左が翌日も途中まで同行していただいたT子さん、右がRSさん。

どちらも愛知県から来られた方々です。

【R】私も学生時代4年間は愛知県。

今回は愛知県つながりの3人でした。

【L】笠ヶ岳山頂の三角点を踏みました。

【L】笠ヶ岳山頂の三角点を踏みました。【R】山荘で買ってきたコカコーラ。

山頂で飲む炭酸は最高です。

中学のとき林間学校で蓼科山に登りましたが、山頂に立ったのは5人だけ。

引率の先生は1本200円のコーラを全員におごってくれました。

それ以来、山のコーラはビールと同じくらい、おいしくいただいてます。

【L】さきほど通過した祠です。

【L】さきほど通過した祠です。中には笠ヶ岳を再興した播隆さんが奉納したものでしょうか、仏像が安置されていました。

【R】さて、山荘に下りて、夕食までくつろぎタイムです。

ほんの1時間か2時間ですが、この時間がとても大切です。

なので、私は遅くても15時過ぎには小屋に着きたいのです。

【L】平日にもかかわらず、小屋は結構な賑わいでした。

【L】平日にもかかわらず、小屋は結構な賑わいでした。小屋番さんに聞くと、それでも定員の半分くらいだとか。

まあ定員いっぱいになったら、寿司詰め状態でしょうからね。

【R】夕食は17時から。

昨日の小屋はともかく、こんな山の上でもそばが出たことに驚きです。

【L】メインのおかず。

【L】メインのおかず。山小屋としては豪華です。

というか、最近、小屋の食事はどこも豪華です。

【R】食後、小屋の前のテラスから山を眺めました。

今日歩いてきた稜線。明日またここを歩いていきます。

そしてその先には槍ヶ岳が。

【L】穂高の稜線も雲の上に浮かんでます。

【L】穂高の稜線も雲の上に浮かんでます。【R】槍をバックに撮ってもらいました。

この後、後ろのガスに笠ヶ岳の影が映っていたので、そこにいた人たちはブロッケンを期待しました。

「誰か小笠に登ればブロッケンが見えるかも」誰かそういうことを言いだしました。

そしたら、ちょうど出てきたさっきのT子さん、小屋のサンダル履きで小笠に駆け上って両手を大きく振りました。

残念ながらブロッケンは見えなかったけど、その行動力に拍手しました。

【L】テラスとは逆側の西側にある石畳。

【L】テラスとは逆側の西側にある石畳。結構大きなものもあるので、どうやって敷いたのか不思議でした。

【R】ああ、この重機を使ったのかもしれないです。

でも、この重機、どうやってこの山の上に運んできたんだろう。

新たな疑問が。

白山方面に夕日が沈んでいきました。

白山方面に夕日が沈んでいきました。明日もいい天気でしょう。

笠新道から、笠ヶ岳,双六岳,三俣蓮華岳,鷲羽岳 メニューへ戻る