| 2021年7月22日3:50-13:40 |

|---|

| 【コースタイム】 西穂山荘(3:50)- 丸山(4:10)- 独標(5:10)- 西穂高岳(6:25/6:50)- 赤岩岳(7:20)- 間ノ岳(8:00)- 天狗の頭(9:00)- ジャンダルム(11:35/11:50)- 奥穂高岳(12:55/13:15)- 穂高岳山荘(13:40) |

|

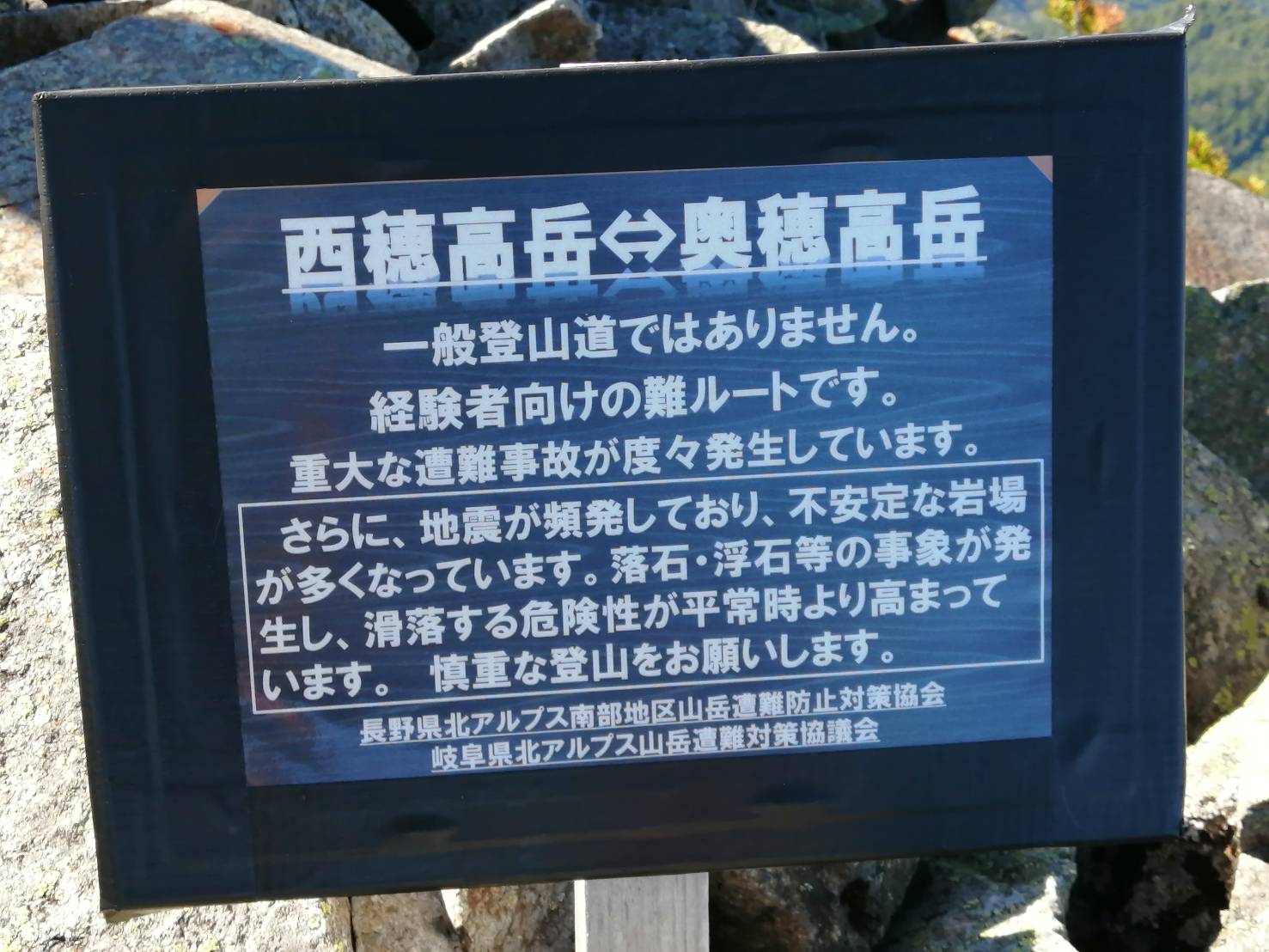

自分のことを、エキスパートや熟練者だと思ったことはないし、胸を張ってそう言えるような技量もありません。 ただここを歩いて思ったのは、過去の経験がいろいろと試されるコースだったということです。 ほぼ垂直に近い崖で鎖がないとき、どう登るか、どう下るか。 三点確保の基本ができていれば、なんとか通過できます。 特に下りは、腕を伸ばして体を壁から離さなければ、次の足掛かりが見えません。 これができなければ、立往生することとなります。 あと、ペンキマークを見失ったときにどうするか。 ペンキマークまでたどり着けば、次のペンキマークが目に入るようにはなっていますが、他のコースのように整備が行き届いていないので、 見失うこともしばしば。 とにかくみつかるまで探します。 少し先まで進んで探してみる。 振り返って、逆コース用のペンキマークが目に入れば、方向的には合っているのかもしれない。 ただ一度だけ、完全にペンキマークを見失いました。 ペンキマークをみつけたと思い、登って近づくと、岩についた黄色いコケでした。 きれいな〇を形作っていました。 元のペンキマークまで戻るかどうか迷いましたが、トラバースや下ることはありえない光景で、 目に見える最頂部へ進むことはあきらかです。 登ってそこに白い〇をみつけたときは、このコースで一番ホッとした瞬間でした。 |

ほぼ1時間おきに目が覚めましたが、最後に11時半の時計を見た後は2時までぐっすりでした。

西穂山荘はバーナーが使えるのは外だけだということなので、昨日1杯を楽しんだ広場でコーヒードリップです。

かなりバテバテでも、行動食(甘納豆,干し魚,チョコレート)と温かいコーヒーがあれば復活します。

今日一日のハードな行動のためには、このコーヒーが必須です。

そして朝ごはん。

いつもなら自炊室でラーメン作りますが、火が使える室内がないので、朝食弁当を昨夜のうちに受け取りました。

食欲はあまりなかったのですが、とにかく詰め込みました。

まだ少し暗いうちに山荘を出発。

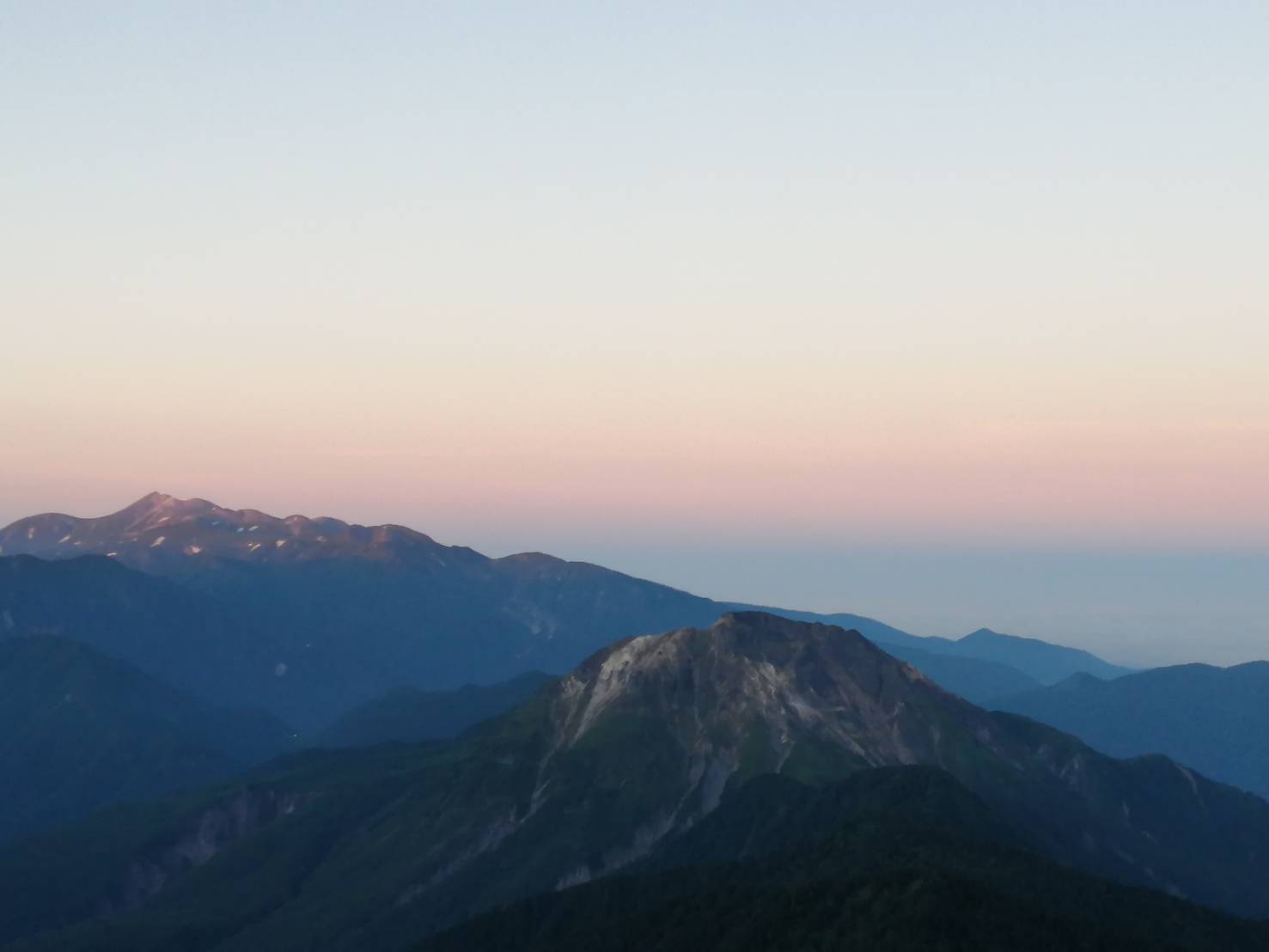

白々と明けてくる頃に丸山を通過。

行く手を見上げると、見慣れた山容。

槍と小槍? そんなわけもなく。

トンガリ山には子どもがつくのが定番なのか。

さてあれは西穂高岳? ピラミッドピーク? 初めてくる山域では見当もつかず。

左を見ると、これまた見慣れた山容。

あれは間違いなく笠ヶ岳。

振り返ると焼岳と乗鞍が。

少しずつ高度を稼いでいるのが実感できます。

そこから少し右に目をやると、錫杖岳の手前に人工的な建造物が。

新穂高ロープウェイの終点でしょうね。

あそこから西穂山荘なら、それほど苦ではなかったかもしれませんが、今回はあえて上高地から登りました。

穂高岳山荘からの下山を考えると、白出沢ルートが閉鎖されているので、上高地に降りるしかない。

さらにここ数年、新穂高温泉の駐車場がハンパなく混雑していることを考えて、でした。

さきほどの焼岳,乗鞍の山頂付近に朝日が当たってきました。

笠ヶ岳もてっぺんだけ明るく照らされています。

朝日が昇る方角は登っている山の陰になっていますが、東を見ると、八ヶ岳らしき山容が。

つい1ヶ月前くらい、日帰りで清里から赤岳に登り、まだまだ雪の残る北アルプスを眺めたことを思い出しました。

八ヶ岳の少し右、南アルプス北部の山々の向こうに、うっすらと富士山が。

どこの山に登っても、遠くに富士山が見えると、なぜか落ち着くのは、日本人だからでしょうか。

昨年は閉鎖されていましたが、今年はたくさんの人が登っているようで。

目前に迫ってきた大きな山塊は、どうやら独標のようで。

今日最初のよじ登りになりそうな感じ。

ストックを使うのはここまで。

ザックの後に固定しました。

東の空の色づきがだんだんと濃くなってきています。

笠ヶ岳、だいぶ上の方が照らされてきています。

独標に到着。

自撮りはちゃんとレンズを見ないと変な目線になりますね。

実はこのあたりでも前日のバテが足にきていたので、西穂高岳より先に行くか、頂上踏んで戻るか、迷いがありました。

8峰。

別名、ピラミッドピーク。

さっき見えたトンガリ山はこれだったのかどうか。

登ってしまうとよくわかりません。

今度はちゃんとレンズを見て、カメラ目線。

後に見える山が西穂高岳?

ではその先に見えるのはもう奥穂高岳なのか。

近くに見えるけど、あそこまでここから6時間はかかるんでしょうね、私の足だと。

あと少しで西穂高岳というところで、なにやら石に文字が。

「たぬき岩」。

どうやらあの岩のことらしいですが、たぬきに見えるということでしょうか。

燕岳のイルカさんほどはっきりはしませんが。

なんとなく信楽焼のたぬきのように立ってる姿に見えなくはないかと。

西穂高岳の手前にもうひとつピークが。

チャンピオンピーク。

何か名前に由来があるんでしょうね。

だんだんとよじのぼり感が強くなってきました。

このあとは登って降りての連続になるようで。

前にいるパーティーはハーネスつけていました。

頂上で会話が聴こえましたが、ガイドさんと雇い主だったようで。

西穂高岳山頂に到着。

ここまで、迷いがありましたが、あまりにも晴れ渡った空に、迷いは飛びました。

もちろん、進み出したらもう戻るという選択はありえないくらいロングコースです。

あと6時間あまり、緊張とモチベーションを持ち続ける必要があります。

遠くから、槍様も見守ってくれてます。

笠さんはこのあとも左から見守ってくれました。

ここまで登ると、乗鞍岳の向こうに小さく御嶽山が。

エキスパートや熟練者ではないけど、経験者ではあるかもしれない。

納得して一歩を踏み出しました。

踏み出してすぐ、険しい山容が間近に迫ります。

西穂高岳を出発して最初のピーク、赤岩岳に到着。

ひとつピークを踏めば、次のピークが見えてきます。

ピークからコルに降りて、見上げたのは、間ノ岳の山頂。

間ノ岳といえば南アルプスのほうが有名ですが、あちらのように広々とした山頂ではないようで。

頂上へ行くには、このガレガレの斜面をトラバースしないといけません。

前を行く4人組パーティーが、何度か落石を起こしてました。

間ノ岳山頂に到着。

山名を記した標識はみつけられませんでした。

どこかにあったんでしょうかね。

後に見えるのは西穂高岳。

わずかですが、進んできました。

登ったら降りる、この繰り返しです。

体力的には下りの方が楽ですが、緊張感は登りよりも大きいです。

登りよりもさらに神経を集中させないと、滑落しかねないです。

長い鎖場、見上げるとかなりのもんですが、降りてしまえば大した時間ではないです。

なかなか花をながめる余裕は持てない状況でしたが、岩の間から咲いているのが目に入りました。

さて次はあのピーク。

天狗の頭。

あれを越えると、天狗のコル。

そこまで行くとあとは登り一辺倒。

そしてまたコルまで下って、ピークを見上げます。

これが逆層スラブ。

どこから登るんでしょう。

真下まで行くとこんな風に見えます。

今にも岩の板が一枚ずつ落ちてきそうです。

ペンキマークをたどると、この左側に長い鎖があって、岩の板を乗り越えていくことになりました。

ヘルメットの中は汗だくですが、心配していたようなふらつきはなかったです。

カンカン照りですが、3000mを吹く風は涼しく、立ち止まると汗をひいてくれました。

それを繰り返しながら、なんとか天狗の頭に到着。

次のあの頂の先にジャンダルムがあります。

ここで奥穂から降りてきた4人組パーティーに遭遇。

リーダーはこのコースを何度か通過した人のようで。

やはりパーティーで来るには、そういう人がいないと危険なのでしょう。

なかなか写真が撮れず、撮る余裕がなく、天狗のコルまで降りてきました。

ここはこのコース唯一のエスケープルートがあるところ。

ここから岳沢小屋へ降りることができます。

ただこのエスケープルートもガレガレでなかなか容易には下ることは難しいようで。

そしてこの人工的に積まれた石垣は、避難小屋の跡だそうです。

岳沢方面とは逆を見ると、笠ヶ岳が。

あいかわらず青空が広がっていますが、このあたりからモクモクと黒い雲が前穂あたりに広がってきました。

できれば、奥穂高岳に着くまでは降らないでほしいものです。

少し登って、天狗の頭を見返しました。

まだまだ終わっていませんが、よく越えてきたなあと実感です。

今日スタートしてからずっと見守ってくれている笠ヶ岳。

あの山が明るく見えてるうちは大丈夫だと思っていましたが、この稜線の上では、黒い雲と太陽がせめぎあいをしておりました。

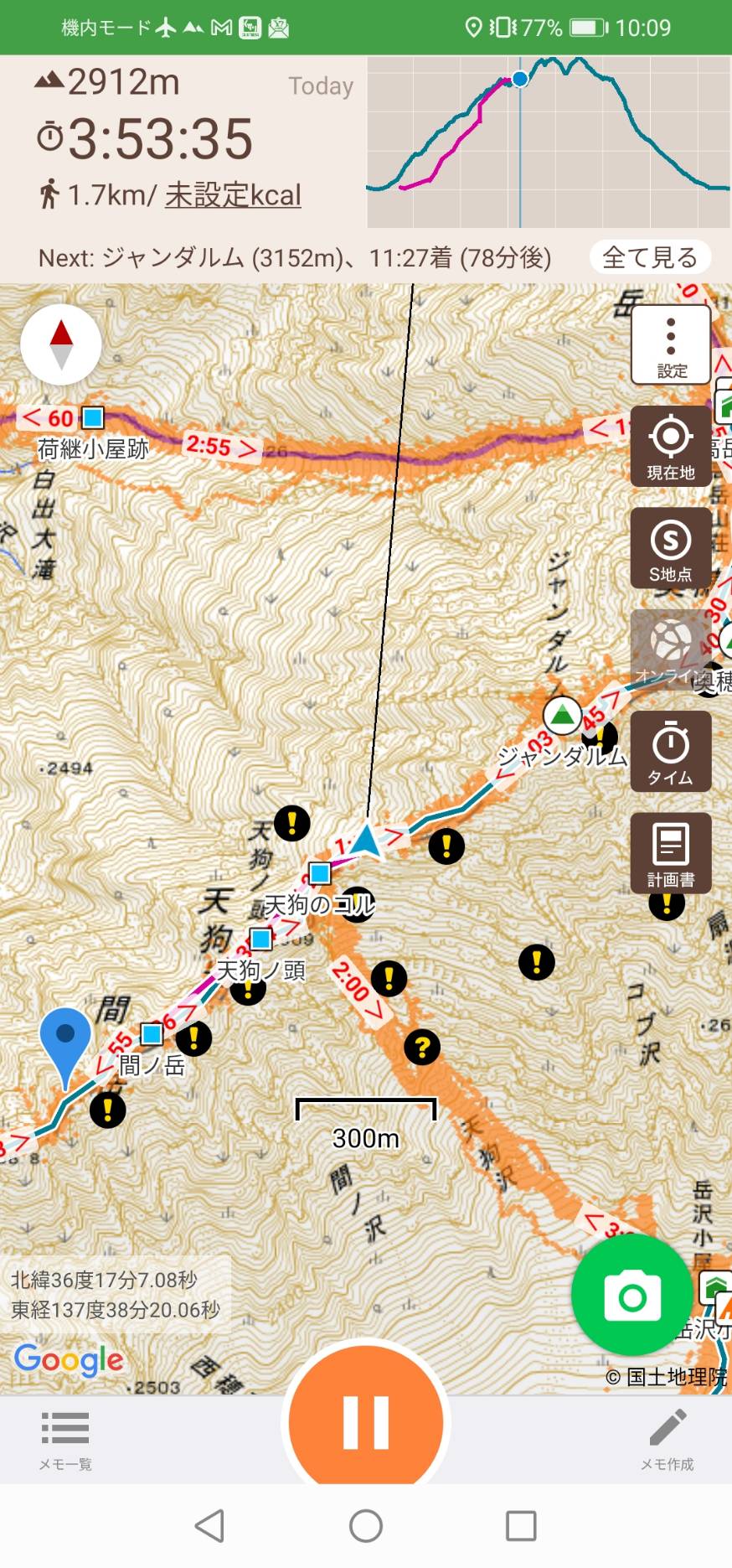

地図で現在地を見るとこのあたり。

ジャンダルムはまだまだ先ですね。

ただ、ここはとにかくひたすら登るばかり。

次のピークがジャンダルムだと思えば、重い脚もあがるというものです。

この登りが、このコース一番の踏ん張りどころでした。

先行した人たちが上から見ていたので、あの上に出ることは確実。

このまま直登と思いきや、ペンキマークは右へのトラバースを指示。

その後もペンキマークをひとつずつたどっていたのですが、トラバースしているうちに見失いました。

やっとみつけた黄色い〇まで行ってみると、ペンキではなくそういう形をした黄色いコケ。

ここまではそういうことがあれば、前のペンキマークまで戻っていたのですが、そうしたからといって、新たにみつけられる保証はない。

上に見える稜線に出ることはわかっていたので、あえてコースアウトして、頂部を目指しました。

たどり着いた先には、白い〇が。

ここで味わった孤独感とそのあとの安堵感は忘れることができません。

このあとの馬の背もなかなかスリリングでしたが、この時が一番怖さを味わいました。

登りきったところは平坦な道が続いてました。

この時、さきほどの黒い雲は山の稜線に垂れこめて、あたりはガスに包まれはじめていました。

残雪がすぐそこまできていましたが、その先には前穂高岳が見えていました。

もうジャンダルムが間近なのでしょう。

白いガスの向こうから人の話し声が聴こえてきました。

山でよくある幻聴かと思ったのですが、どうやら奥穂からジャンダルムへピストンしている人たちだったようです。

そこまで行ってみると、ジャンダルムの真下でした。

この岩壁を直登するわけではなく、鎖を登って右に行けば奥穂、このまま左へ行けばジャンダルムの頂上でした。

「ジャンダルムの頂上」という言い方が正しいかどうか、でも一番上まで来ました。

噂の天使さんもちゃんとおられました。

私の頭が変な形なのは、長いことかぶっていたヘルメットで固定されてしまったからです。

天使さんの向こうには、これから向かう奥穂高岳、左に涸沢岳、その右奥に北穂高岳。

さらに向こうには大天井岳でしょうか。

とにかくそちらの稜線にはまだガスは広がっていないようで。

一雨来る前に、昨日のように雷鳴が響き渡る前に、コルに見える赤い屋根の穂高岳山荘に到着したいものです。

風雪にさらされた天使さん、無事に登頂させていただき、ありがとうございます。

それにしても、なぜジャンダルムのてっぺんに天使さんがおられるのでしょう。

いつからおられるのでしょうね。

ジャンダルムから降りてくる途中、さきほどペンキマークを見失ってパニックになりかけたピークが見えました。

この、ナウシカのモームのようなピーク、ここに登ってくるまでが一番大変でした。

さて、まだ終わりではありません。

今日最初にすれ違った人、奥穂から西穂へ渡ってきた人に、このコース一番のハイライトだと言われた馬の背が待ってます。

その手前、ロバの耳と呼ばれるピーク。

てっぺんまでは登りませんが、なかなかエグい岩場でした。

まだまだ気は抜けません。

ロバの耳と馬の背の間にあるコル。

登山道の真ん中で、ライチョウさんが砂浴びをしていました。

3羽のヒナたちも近くをウロウロ。

しばらく眺めていたかったのですが、のんびりしていると雷雨に見舞われるのではという不安が強く、

「ライチョウさん、通してくださいな」と言いたくなりました。

ライチョウさんに出会えたことはうれしかったのですが、天候悪化の前兆とも言われますから。

砂浴びを続けるライチョウさんに近づいていくと、ヒナは左へお母さんは右へよけました。

たぶんお母さんは外敵(私)がヒナに近づかないよう逆へよけたのでしょう。

その後も私が通過するまで目の前にやってきて、威嚇していきました。

そして私が通り抜けると、また元の場所に戻って砂浴びを再開。

ライチョウさんに別れを告げると、目の前に馬の背が。

ガスがかかっていてとても不気味。

両側は断崖絶壁ですからねえ。

これを渡って、登っていかなければなりません。

さらにその先、際どい場所にペンキマークがついていて、そんなとこ歩くんかいと言いたくなりますが、 ペンキマークがしっかりあることに感謝して、文句言わずに通過です。

ついに、やっと、奥穂高岳に到着。

頂上を踏むのは3回目ですが、渡ってきたルートがいままでとは違います。

感慨ひとしお。

自分でもこのルートを歩けたということが、ひしひしと。

こうなれば山荘まで降らないでくれと思い、穂高神社嶺宮にお参りして、早々に出発。

穂高岳山荘に到着。

ザイテングラートにはまだまだこんなに雪が残っているようで。

明日はやはり予定通り、岳沢経由で下山したいものだと思いました。

しばらくして、また雷鳴と大雨。

毎日こんな天気が続いているようです。

早出早着、基本ですね。

おいしい夕食でした。

ただ、やはりおかわりはできず。

それでも残さず食べました。

自分の中での大きな達成感を味わいながら、眠りにつきました。