| 2023年9月23日7:15-13:55 |

|---|

| 【コースタイム】 田の原(7:15)- 八合目(8:25)- 九合目(9:35)- 王滝頂上(10:10)- 剣ヶ峯(10:55/11:30)- 田の原(13:55) |

|

御嶽山に登るのは生涯でこれが4回目です。 まずは1976年、小学5年の夏に叔父に連れてきてもらって。 次は1987年、大学四年の秋、ゼミの仲間4人で急に思い立って。 そして2018年、その年に入山規制が解除されたルートを登り一人で頂上に立ちました。 その時は頂上直下から八丁ダルミを見下ろして、手を合わせたのです。 噴火災害から9年になろうとする土曜日、高校時代の友人3人で御嶽山に登ろうということになりました。 今回は7月に噴火災害以来初めて開通した八丁ダルミを歩きながら、多くの方のご冥福をお祈りしました。 |

田の原の駐車場で3人合流し、いざ出発。

延々と続く木の階段にうんざりしてきていますが、今回の開通で多くの方が登山道を整備してくださったようです。

文句を言わず、感謝しながら登ります。

樹林帯を飛び出し、あと少しで八合目というあたりで、登ってきた道を見下ろしました。

このピンクのリュックの女性、御年75の強者ですが、このあと抜きつ抜かれつで、一緒に頂上を目指すことに。

八合目を過ぎてしばらくして、上を見上げたところ。

ピンクの強者がはるか先を歩いています。

息は慣れてきましたが、脚があがらなくなってきました。

この日、関東地方は午前中まで雨。

こちらも朝まで雨が降ってました。

登山口まであがってきたら雨はやんでいて、天気もいいのですが、下から雲が湧きたってきました。

高い山に登ってきたことを実感します。

行く手の稜線が途切れて、青空が。

とはいえ、この先もまだまだありそうです。

横を見ると、噴石がつくりあげた稜線。

富士山にも似たような光景がありました。

王滝頂上に到着。

手前に神社があり、その脇を抜けると、この光景。

いよいよ、八丁ダルミに入ります。

先に見えるのは頂上です。

2014年の噴火はこの左側に落ち込んだ谷で起きました。

八丁ダルミには噴石が降り注ぎ、ここで多くの方が亡くなりました。

生還された方の証言を読みましたが、助かったのはその瞬間にいた場所と、噴火に気づいてすぐに取った行動によるとおっしゃっています。

噴火して10数秒後には噴石が降ってくるので、まずは身を隠す場所が近くにあったかどうがという運。

あとは間近に立ちのぼった珍しい噴煙をスマホに撮ったりせずにすぐにその場所への退避行動を取れるかどうか。

運はどうしようもありませんが、退避行動については、火山を登るときの教訓になります。

とはいえ、この広い平原では身を隠す場所はわずかだったのかと思います。

八丁ダルミに入ってすぐにある「まごころの塔」。

昭和47年に建立ということなので、過去に登った際にもあったはずですが、あまり記憶に残っていません。

ただ、この広い平原に、像があったのは覚えています。

それは写真右の台座かと思います。

生還者でここに身を隠し、噴火翌日の昼過ぎに救出された方がおられました。

今年のように異常に暑い夏ではなかったので、夜には氷点下になったそうです。

助かった方は、防寒着やツエルトを持っていたようで、それも生死を分けることになったと思われます。

あとの2人はぐんぐん先に登っていきましたが、私は太ももやふくらはぎが常につりそうで、それをだましだまし、歩幅を小さくして登っていました。

そうしたら、ここでまた、ピンクの75歳に抜かれることに。

この方、今年御嶽山は2度目だそうです。

慰霊登山かもしれませんが、そういう話はせずに、お互い励ましあいながら頂上を目指します。

この方の左側、とんでもなく大きな岩があります。

「軽トラくらいの岩も降ってきた」という証言を思い出しました。

この岩かどうかわかりませんが、こんなものが降ってきたら、ヘルメットはもちろんシェルターも役に立たないかもしれません。

なんとか頂上に立つことができました。

頂上には大勢の登山者がいて、写真も順番待ち。

おかげで3人で撮ってもらうことができました。

こちらは36年前の頂上。

服装からして、秋も深まった頃ですね。

頂上には他に誰もいなかったと記憶しています。

どこで撮ったのかわかりませんが、かなり噴煙があがっています。

今回はこういう噴煙はどこにも見えませんでした。

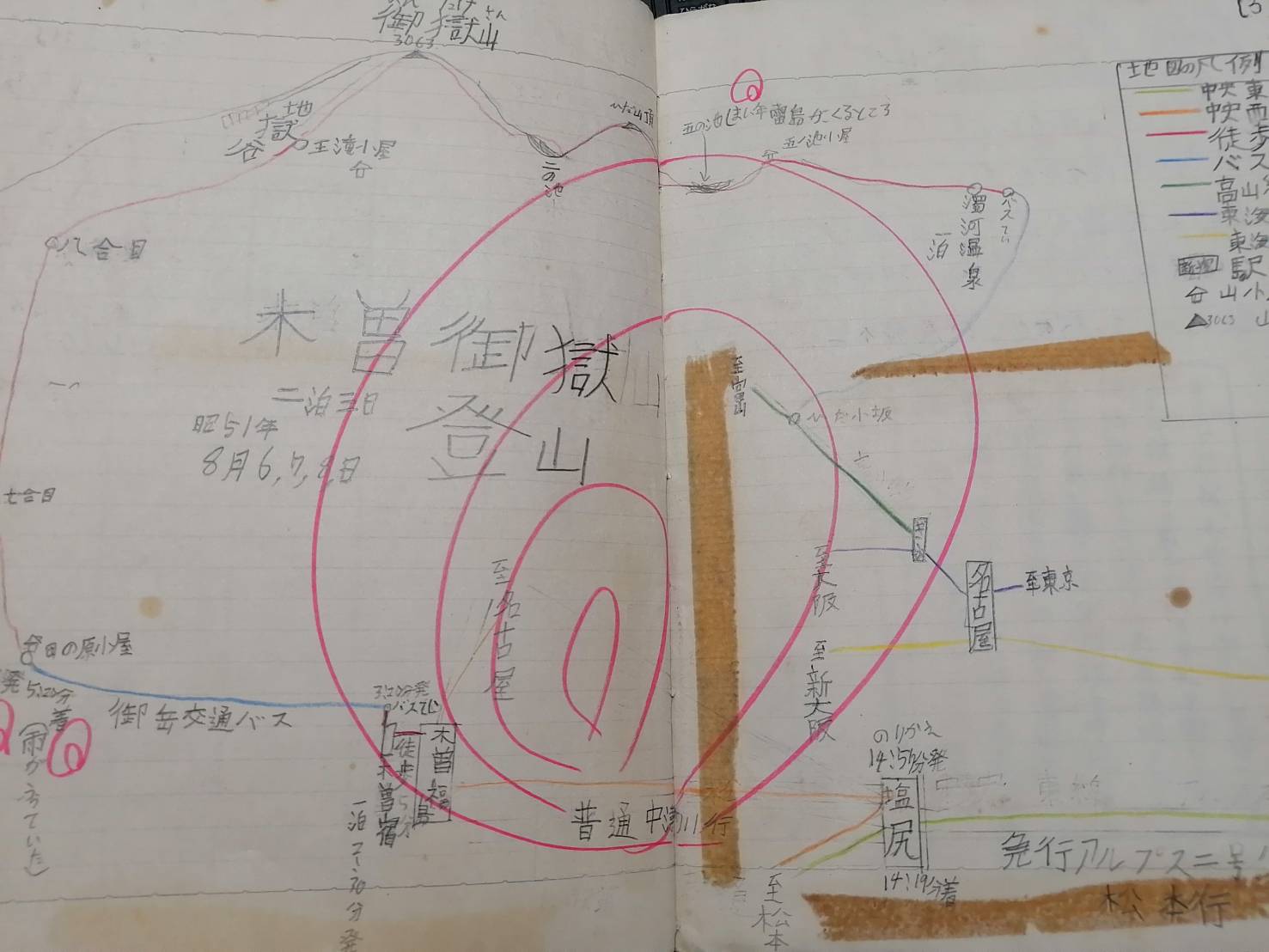

こちらは、小学5年の夏休みに書いた自由研究ノート。

先生からこのきれいなはなまるをいただくと、とてもうれしく感じていました。

このときも田の原から八丁ダルミを登ったことが記録されています。

「急行アルプス」って・・・歴史を感じます。

昭和51年8月。

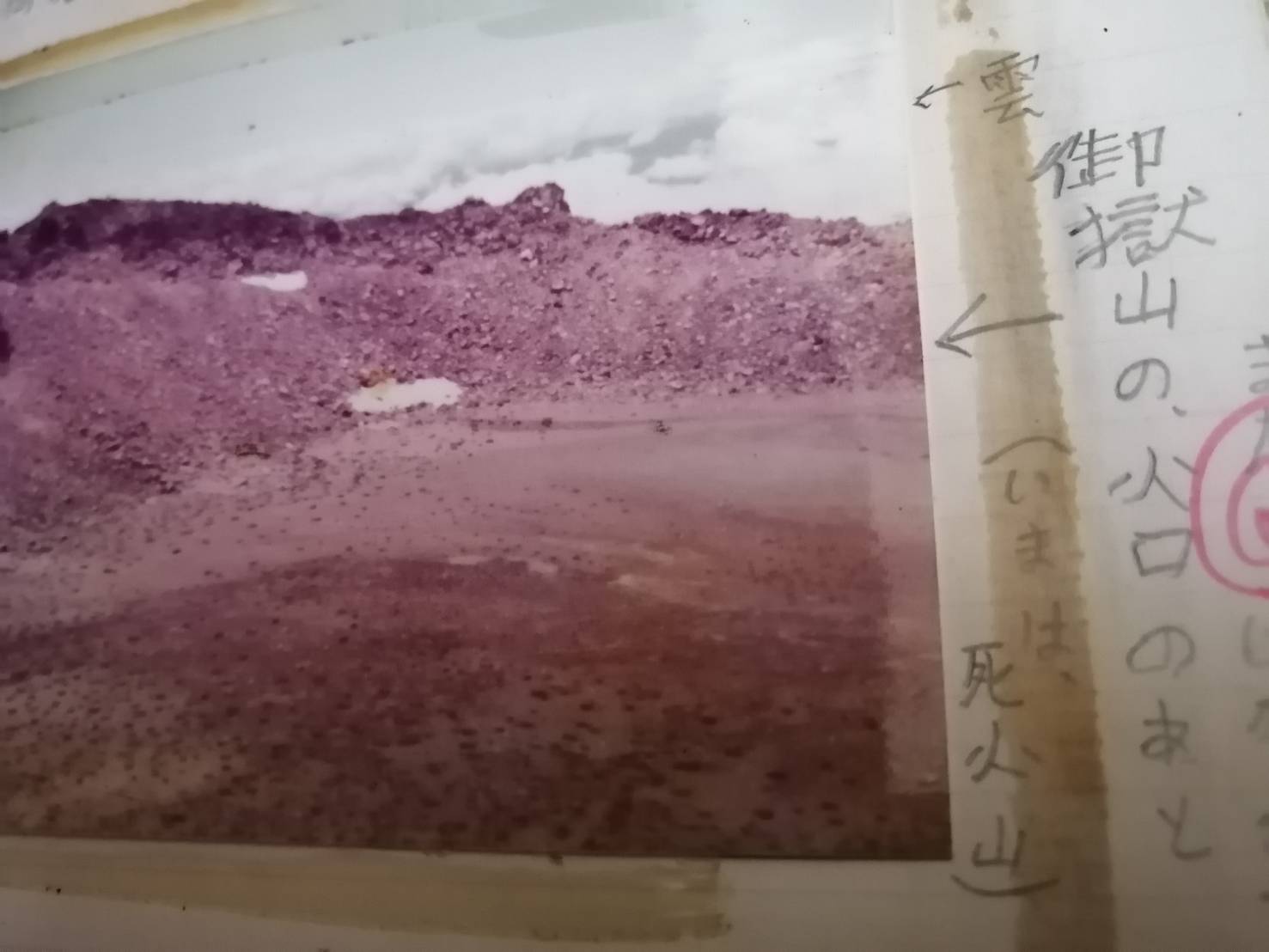

「今は死火山」

この3年後、御嶽山は有史以来の噴火をします。

頂上からすぐ下に大昔の噴火口が望めます。

2014年に噴火したのはここではなく、この左下の谷にあった火口列と呼ばれるあたりだったそうで。

その前はこのまわりを「お鉢巡り」できたそうですが、今は立入禁止になっています。

頂上直下。

ここが一番多くの方が命を落とされた場所です。

2018年に登ったときは、八丁ダルミは立入禁止だったので、ここから同じように見下ろして手を合わせました。

同じく手を合わせて、下山します。

9月も末なので花を見ることはほとんどなかったのですが、ここだけ咲いてました。

イワギキョウかと思います。

例年ならこんな季節には咲いてませんね。

やはり今年は夏が長すぎたのかと。

でも山で花をみると、疲労が癒されます。

ところどころ色づいてますが、紅葉はまだまだですね。

2014年のこの土曜日は、紅葉が見ごろで多くの人がこの登山道を登っていたということです。

「木曾路はすべて山の中である」

まさにそんな感じです。

そろそろ今回の登山も終りです。

千葉からだとアクセスはよくないですが、また来年も来たいなあと思いました。