| 2025年7月4日4:30-12:30 |

|---|

| 【コースタイム】 登山指導センター(4:30)- 登山口- 鉄塔下(5:05)- クサリ場- ラクダの背(7:30)- 厳剛新道分岐- 頂上(トマの耳)(10:05)- ロープウェイ駅(12:30) |

|

前回の男体山に続けて、夏山に向け、キツい山を選んで登ります。 今回は谷川岳。 世界で一番死者を多く出している山としてギネス認定されています。 標高は2000mにも届かないのですが、岩登りの聖地であり、冬山も人気があります。 ただ「死の山」として有名になったのは、天候の急変が大きな原因と言われます。 新潟県と群馬県の境にあり、日本海側と太平洋側の空気がぶつかるところにあるためです。 この日も午後からは雷雨予報。 山でカミナリに遭遇することほど、恐ろしいことはありません。 熊のほうがまだ危険回避できる確率はあります。 そんな谷川岳、ロープウェイであがってしまえば、そこから3時間ほどで頂上に立てます。 そのロープウェイを尻目に、日本三大急登のひとつに数えられる「西黒尾根」を登ります。 頂上までのコースタイムは4時間ですが、もちろんその通りに登るのは無理。 またここ数日、この地方、午後にはゲリラ雷雨となっているので、午前中に登山を済ませる。 そのためスタートは4:30。 とにかく前回の男体山にも増して、厳しい山でした。 体力はもちろん、精神的にも。 自分の弱さと向き合う登山となりました。 |

日付が変わる前に自宅を出発。

途中のサービスエリアで朝食をとり、30分ほど仮眠して、現地に4時に到着。

身支度を整え、出発。

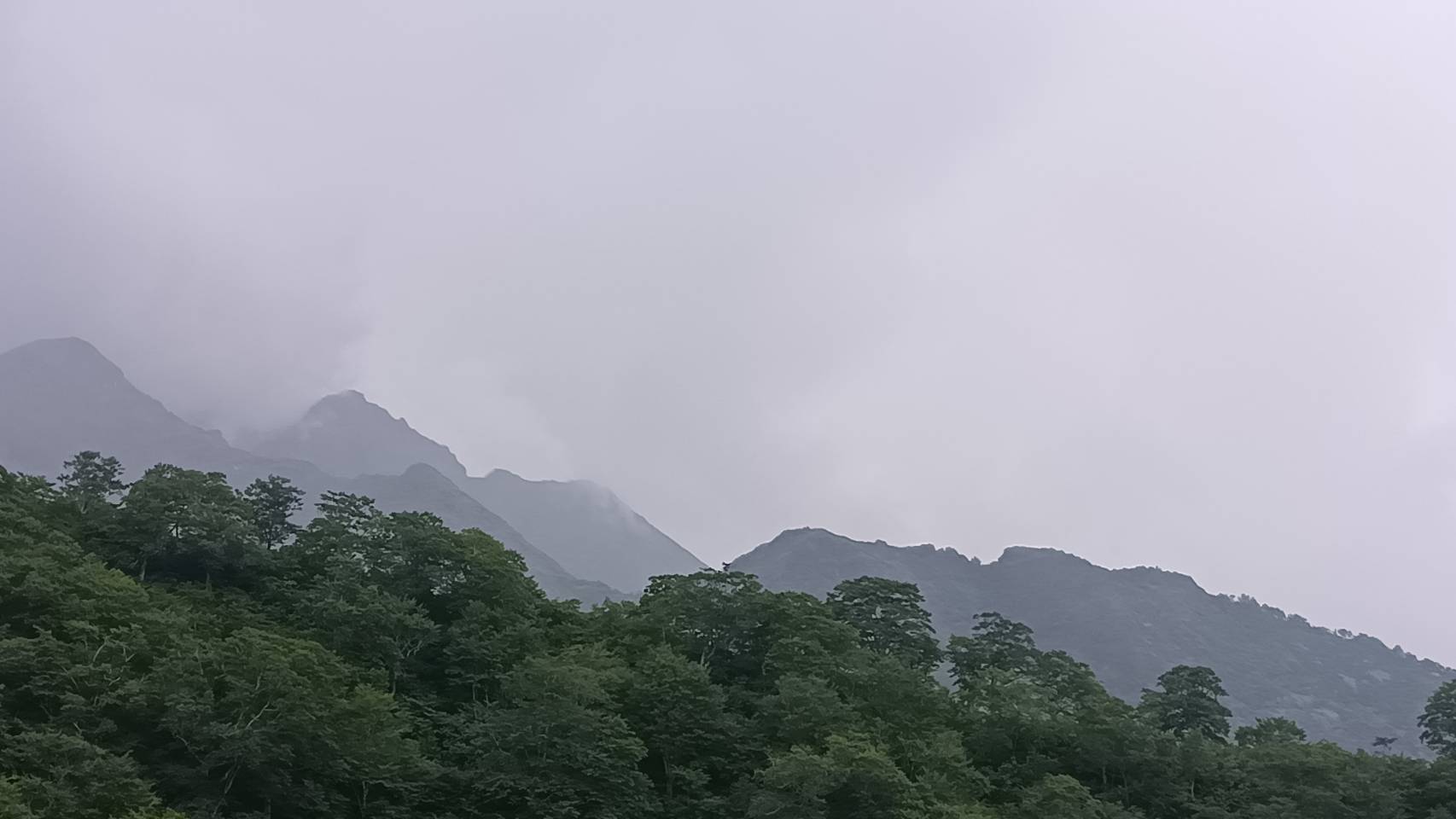

日の出の時間は過ぎているが、上空は雲に覆われ、山はガスで真っ白。

舗装路をしばらく登って到着したのが登山指導センター。

ここで登山届を提出。

登山指導センターから先も、まだしばらく舗装路が続きます。

この道は、一の倉沢へ続きます。

谷川岳といえば、遠くに断崖絶壁を望む風景が有名ですが、そこが一の倉沢。

その舗装路をしばらく登ると、左手に現れたのが、今日登る西黒尾根の登山口。

いきなり急登がはじまっているのがわかります。

薄暗い森の中の急登をひたすら進みます。

まだまだ登り始めなので元気があった頃。

ぐんぐんと高度を稼いでいきます。

しばらくすると、森が開けて、明るい場所に出ました。

明るい場所は鉄塔でした。

その真下に座ってくれと言わんばかりの石。

ここで最初の休憩。

コーヒー、甘納豆、小魚、チョコレート。

定番の行動食をとって、元気を取り戻します。

再び森の中へ。

登り始めよりは明るくなった気がします。

木々の隙間も広がってきているような。

特に案内はありませんが、間違いようのない踏み跡がありました。

雲に隙間が出てきたようで、陽の光が届きはじめました。

緑と陽光は、なんともいえない安心感を与えてくれます。

進む先にも明るさが。

一山超えたのかもしれません。

今まで登った急登と呼ばれるところは、「〇合目」とか標高の標識とかで、なにかと勇気づけてくれました。

ここは、標識がほんとに少ない。

そういう意味でも、厳しい登山道。

この標識からわかることは、コースタイムは4時間ということ。

もちろん、そんな時間で登れないことはわかっています。

どうやらこのコースは、登り一辺倒ではなく、急登と平坦を繰り返すようで。

平坦な道は脚を休めてくれます。

このあたりで、行く手の左にある大きな木が、何度もガサガサと揺らされていました。

木は登山道から数メートル離れたところに。

揺らしているのは人ではない。

鹿? 猿? それにしては、大きな木が幹ごと揺らされています。

一度止まったあとも、またガサガサと。

熊。 もしそうならあわてて通過したら追いかけられるかもしれない。

遭遇する前にこちらの存在を知らせないと。

そう思って、首から下げていたホイッスルを大きく鳴らしました。

そのあとはしばらく待っても揺れなくなったので、おそるおそる、先へ進みました。

これはケルンでしょうか。

それとも賽の河原の石積み?

一石積んでいきたいところですが、崩しかねないのでやめておきます。

手だけ合わせて、先へ。

平坦な道の先に現れたクサリ場。

岩に割れ目がたくさんあるので、クサリをほぼ使わなくても登れそうです。

ストックをしまって、滑り止めのついた作業手袋をして、とりかかります。

ただ、この直前に両足のふくらはぎがつってしまい、足の角度を気をつけて歩かなければならなくなりました。

「ラクダの背」といわれているポイントに到着。

ここまでかなりバテバテで、足があがらなくなってきていました。

引き返したい気持ちと、先へ進みたい気持ちの葛藤。

こんなに登れないなら、今年は夏山止めたほうがいいんじゃないか。

ここで引き返すなら、そうしよう。

そのくらい弱気になっていました。

ここまで3時間登ってきて、そこを戻る体力があるなら登れるんじゃないかと。

頂上に登ってしまえば、あとはロープウェイ駅へ下ればよい。

葛藤の結論はそんなとこに落ち着きました。

ラクダの背という名前の通り、小さな頂でした。

少し下ると、他の登山道からの合流点が。

「厳剛新道」、名前からして厳しそうな道。

今登ってる「西黒尾根」もなかなかの名前ですが。

そういえば30年ほど前、高校の同級生とさらに1本先の「中芝新道」を登りました。

まだ登山のイロハも全く知らず、よく登れたと思います。

登山口がみつからずウロウロして、やっとみつけたとき、同行者が帰りたいと言い出しました。

私は登りたいと主張。

じゃんけんして、私が勝ち、登ることに。

あれもかなりキツかったのですが、若さゆえ、登れてしまったのです。

今思えば、かなり危険な行動。

その「中芝新道」は廃道になって、今は登ることができません。

心身ともにヘトヘトの状態ではありましたが、目に入った花は撮りました。

あとで検索したらニガナ(苦菜)でした。

葉や茎を折ると出る白い液が苦いそうです。

そして、もうひとつはイブキジャコウソウ。

この黄色と薄ピンクが、岩の隙間に生い茂っていました。

どちらも夏の北アルプスなどでは目にしない花。

やはり標高が低い分、目にする花も違うのかもしれません。

とにかく、こんな岩場が連続します。

ひとつ越えると、また次、というように、終りが見えず心が折れかけます。

心が折れても戻る選択はなく、時間をかけても上に進むしかありません。

ただ、あまりにも時間をかけてしまうと、午後の雷雨にあたってしまいます。

こんな岩場で雷雨、想像するだけで恐ろしくなります。

登ってきた岩場を振り返ります。

やはりこれを引き返すことは考えられません。

あといくつ、こんな岩場を越えれば、頂上にたどり着くのか。

岩場と岩場の間の平坦地に咲いていました。

これはあまりにもポピュラーな、ニッコウキスゲ。

そうか、ニッコウキスゲが咲くような低山なのだと、改めて実感。

北方に目をやると、雲の間に山が見えます。

名前はわからないけど、どっか越後の山なのでしょう。

方向からすると、巻機山か八海山あたり。

そして、行く手の上を見ると、ガスがはれてきて、青空が。

その手前には、どうやら目標とする稜線が見えます。

向かって右に見えるのが、一の倉岳。

ということはその下の断崖は、衝立岩かと思われます。

そして左のガスの向こうにうっすら見えるのが、谷川岳の2つの山頂、オキの耳、トマの耳。

稜線が見えたのはこの一瞬だけでした。

こちらも山で見たことない花でしたが、検索すると「ウラジロヨウラク」とのこと。

名前の由来は、仏像の胸飾りや首飾りに使われる瓔珞(ようらく)だそうです。

画像をググると、なるほどと思います。

こちらは、ツツジかシャクナゲの仲間かと思いましたが、全然違いました。

「タニウツギ」。

日本海側の山地に自生しているそうです。

谷に枝を張り出すように咲くことから、この名前がついたようです。

花たちに勇気づけられながら、登っては休みを繰り返し、なんとか稜線に飛び出しました。

その稜線に出る直前でコースが不明瞭になります。

左右どちらに行っても稜線に出られたようなのですが、右はザックを背負った体が岩の間に入らず断念。

左はオーバーハング気味な岩を越えなければなりませんが、なんとか抜けられました。

そこがまだ頂上ではなく、さらに5分ほど稜線を進むと頂上(トマの耳)でした。

ひとりで休んでいると、ロープウェイ経由で登ってきた青年が頂上に。

お互い写真を撮りあいました。

青年はそのままもうひとつの頂上(オキの耳)へ向かいましたが、私にはもうその気力は残っていませんでした。

また、時間は10時過ぎ、雷雨予報の出ている正午まで2時間足らず。

ロープウェイに駆け込めるよう、少しでも下山しておく必要があります。

頂上から西側を見ると連なる山々が。

平標山(たいらっぴょうやま)はこちら方面ですが、山の同定はできません。

頂上直下に山小屋があるので、何か記念のものでも買おうかと立ち寄ったのですが、小屋番さんは留守で鍵がかかってました。

ロープウェイ方面に歩き出したところで小屋番さんとすれ違いましたが、戻る気にはなれず、そのまま下山。

すぐにこの雪渓が出てきました。

どうやら小屋番さんはこの雪渓の雪切りをしてくれていたようです。

雪切りとは、雪渓を削って、人が通りやすいルートを作ることです。

おかげでこんな斜面の雪渓も、アイゼンなしで通過できます。

感謝。

ロープウェイ駅に向かいながら、見晴らしのいいところで左を見ると、さきほど登ってきた西黒尾根が。

あの頂がたぶん、ラクダの背なのではないかと。

平日にもかかわらず、多くの人とすれ違いました。

あと少しでロープウェイ駅というところで、カップルの女性から話しかけられました。

「あとちょっとですか?」 「なにがですか?」 「頂上です」

頂上から2時間くらい下りてきたことを告げると悲鳴をあげてました。

過去にはこういう登山者とはいえない観光客が遭難したケースも、ニュースになりました。

今年、富士山では軽装者を強制的に制止するそうですが、それが必要なのは富士山だけではないと思います。

そして、ちょうど正午になったところで、背後から雷鳴が聴こえ始めました。

疲れ切った脚を早めることもできず、ただだた、黙々と下山を続けます。

12時半にロープウェイ駅着。

雷雨になるとロープウェイが止まるかもしれないとのことなので、さっさと乗りました。

そしてすぐに、雨が降り出したのです。

標高が下がったからかもしれませんが、ギリギリだったのかもしれません。

ロープウェイからは、登ってきた西黒尾根が奥に見えました。

自分の体力が落ちていることは前回の男体山に続いて、よく実感できました。

もがき苦しみながら足を進め、もう次の山は止めておこうかとも思いました。

あきらめて引き返していたら、たぶんそうしたのでしょう。

でも今回もクタクタになりながらも頂上に立ってしまいました。

山の引退はもう少し先になりそうです。