| 2025年7月23日6:46-15:05 |

|---|

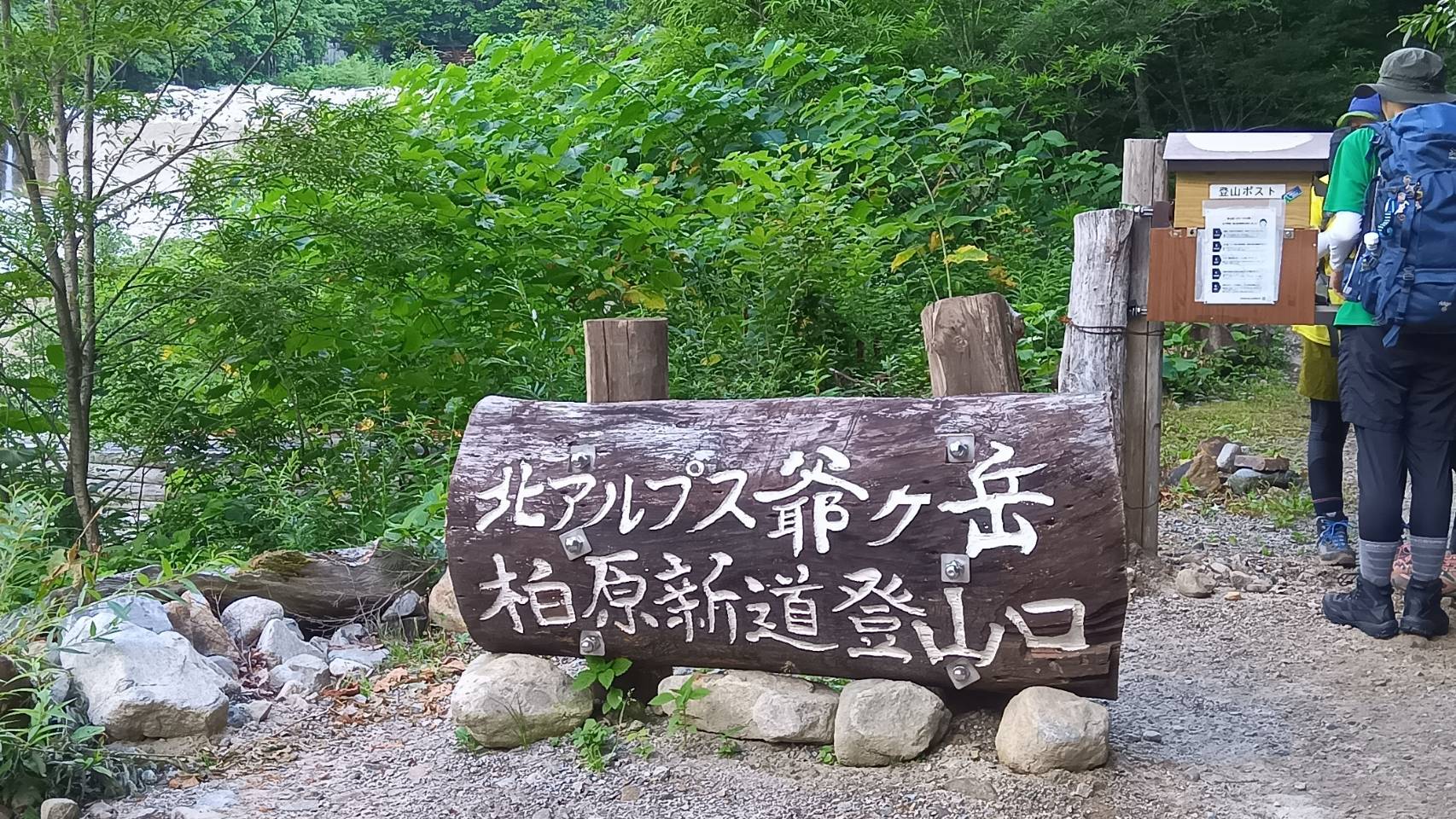

| 【コースタイム】 扇沢(6:46)- 柏原新道登山口(7:05)- 八ツ見ベンチ(7:56)- ケルン(8:25/8:35)- 種池山荘(11:45/12:30)- 岩小屋沢岳(14:20)- 新越山荘(15:05) |

|

今年は、4月末から日帰り登山を繰り返し、徐々に難易度をあげてきました。 男体山や谷川岳に比べれば、今回の登山は標高差が少ないです。 それでも、初日の登りはかなりバテました。 翌日から縦走できるか不安になるくらい。 それでもとにかく、山小屋まではたどり着こう。 そう思いながら一歩ずつ足を進めていったのでした。 柏原新道、初めて登ったのは19年前。 そんなにキツかった記憶はないのですが、やはり年月が過ぎるとそれだけ老いるということを実感しました。 |

午前0時に自宅を出発し、信濃大町の市営駐車場に車を止めたのが午前5時半。

そこから路線バスで扇沢に到着し、20分ほど引き返すと柏原新道登山口です。

登山口近くの駐車場は満杯。

この登山道の人気がうかがえます。

歩きはじめてすぐは、なだらかな道が続きます。

歩きやすい段差がつくられていて、よく整備された登山道という印象を受けます。

最初のポイント、八ツ見ベンチに到着。

荷物をおろして、少し休みます。

扇沢からこれだけ登ってきました。

標高をこれだけ稼いできたことを実感できました。

さらに30分ほど登るとケルンに到着。

登山口から1時間半。

まずまずのペースでした。

ここまでは。

19年前の記憶にもありますが、遠くに種池山荘が望めます。

まずはあそこまでせっせと登っていきます。

傾斜が少しずつキツくなってきて、足があがらなくなってきています。

名前の由来はよくわかりませんが、こういう区切りになる場所があると、ありがたいです。

そして、ここからも扇沢を見下ろします。

今朝バスを降りたとき、すでに電気バスの乗り口に行列ができていましたが、今はもっとすごいんだろうかと思います。

黒部立山も夏本番です。

あいかわらず、息を整えている間に、人に追い越されていきます。

まあ昔からこれが私の登山スタイルなのです。

同じようなペースの人とは、追い越し、追い越され。

そのうち、笑顔で励ましあうようになります。

名前のとおり、平らな道。

張りかけた足を歩きながら休めることができます。

これも由来がわかりませんが、さきほどから「岬」ってなんなんでしょうね。

特に飛び出していたり、突端だったりするわけではないですが。

何度も見上げていた種池山荘が、ガスの中に隠れていきました。

あそこまで登っても、今日は景色が期待できないかもしれません。

前を歩く70代くらいのご夫婦が、どうも立ち止まりながら花を見ているようなので、近づいてみました。

花は見当たらないので、「草を見られているんですか」と話しかけると、「これです」と。

「キソチドリ」という高山植物だそうで。

ランの仲間だとか。

写真でわかりやすいように、旦那さんが黒い手袋で浮きだたせてくれました。

花をめでながら登る、優しいご夫婦でした。

優しいご夫婦を追い越して、先へ進むと、雪渓をトラバースするところに。

写真よりも傾斜が急でした。

踏み外さないように慎重に渡ります。

この花は、夏の北アルプスでは定番です。

イワカガミ。

漢字では「岩鏡」。

岩場に生えて、葉が鏡のように光ることからその名がつきました。

この写真では、葉まではよくわかりませんね。

あっという間に種池山荘ですが、この間、急登をヒーヒー言いながら登っていました。

写真を撮る余裕もないくらい。

予定ではここから3時間くらいの新越山荘に宿泊ですが、もうここで泊めてもらいたいくらいでした。

時間はちょうどお昼くらい。

とにかくシャリバテしないように、何かお腹にいれないと・・・。

そう思って何を食べるか考えました。

種池山荘がピザフェアをやっていることは事前に知っていたし、食べようと思っていました。

しかし、ここまでかなりハードで、何も食べる気がしない。

とてもピザなんて体が受け付けるような状態ではない。

ラーメンならなんとか流し込めるのではないかと思って、注文。

とにかくよく噛んで、飲み込みました。

そして、体が熱いときほど、温かいものがお腹にはよく染みました。

さて、腹ごしらえもしたし、今夜の宿、新越山荘へ向けて出発。

温暖化で減ってきたとはいえ、まだまだ7月には登山道脇には雪が残ります。

種池山荘はとても賑わっていましたが、そこから先は鹿島槍ヶ岳方面に行く人がほとんど。

私が向かう針ノ木方面へ行く人は見かけませんでした。

少し心細さを感じながら、ふと脇を見ると、ほんと山の中に入ってきたんだなあと感じるような風景が。

山以外、何も見えない。

新越山荘への道で、越えなければいけないのが、「岩小屋沢岳」。

どうしても手前に見えるピークがそれかと思ってしまうのですが、だいたいそれは違います。

ああ、これじゃないのか。

そういうピークを登山者の間では、「ニセピーク」と言っています。

勝手にそう思い込んでいるだけなのに、「ニセ」呼ばわりされるピークもかわいそう。

とはいえ、違うとわかったときは、やはりガッカリ。

岩小屋沢岳を目指して、ハイマツの間につけられた登山道を進みます。

こういう道に出ると、稜線を縦走していることを実感します。

近づいてきたけど、やはりニセなのか。

それにしても、登山道が結構きわどいところにつけられてますね。

ヒーヒーいいながら登っていると、登山道脇に紫の小さな花がたくさん。

あとで調べたところ、ジャコウソウではないかと。

ジャコウのような香りがすることが由来だそうですが、それほど香りはしないそうで。

香りを嗅ぐほどの余裕もなく、とりあえずパチリでした。

登山道のすぐ近くまで迫った雪渓。

ちょっと前までは、登山道を雪が覆っていたのでしょうか。

登山道が崖のギリギリを通ります。

こういうところを「ヤセ尾根」と言いますが、バランス崩したり、ちょっとでも足をはずせば滑落です。

緊張感が走ります。

疲れていても、集中。

なにか標識みたいなものが小さく見えます。

今度こそ、ニセではなくホンモノなのか。

ほんとの「岩小屋沢岳」でした。

字が薄く消えかけてますが、そう書いてあります。

今回の登山はいくつものピークを越えていく縦走ですが、ここが最初のピークになります。

とにかく登りでバテバテなので、早く山小屋で休みたい。

どうやらまだ先にピークがあるようで。

なかなか山小屋には近づきません。

そろそろかなと思いつつ、山小屋らしきものは見えてきません。

まあこういうときは、焦らず、ひたすらゆっくり足を進めるべし。

そう思って歩いてたら、突然、現れました。

この瞬間、山小屋のありがたさを強く感じます。

種池山荘からここまで、追い越してきた人はいませんでした。

すれ違った人は3人。

なんとも人が少ない登山道でした。

心細かったこともあって、山小屋がありがたい。

昼と同じく食欲なかったけど、夕食は全部食べ切りました。

とにかく明日に向けて、食べておかないといけません。

温かい味噌汁がとても染みました。

明日向かう稜線。

体はボロボロですが、気持ちだけはまだまだ前を向いていました。

まあ一晩寝れば、体は復活するだろうと。

これも2日後に行く山並みですが、蓮華岳のあたりに虹のはじっこが。

北アルプスの空を、うねる雲が覆ってました。

そして、下界、大町方面の空からは、しきりに雷鳴が。

あとで知りましたが、この日、安曇野あたりでは記録的短時間大雨情報が出ていたそうです。

翌日登ってきた人からも、道路が一瞬で川になったと聞きました。

7月23日(水)夕方の北アルプスの空を、動画で流します。