| 2025年7月25日4:30-11:42 |

|---|

| 【コースタイム】 針ノ木小屋(4:30)- 蓮華岳(5:45/6:00)- 北葛乗越(7:25/7:40)- 北葛岳(8:50/9:10)- 七倉乗越(9:56)- 七倉岳(11:25)- 船窪小屋(11:42) |

|

山に入って3日目。 なかなか疲れも出てきました。 昨日のように前を歩く人たちもいないと思われるコースなので、自力で頑張るしかない。 コースタイムは、やはり6時間くらい。 昨日の教訓から、早出に切り替え、午前中の到着を目指します。 連日晴天ですが、場所によっては午後は雷雨となっているので、早出早着です。 |

足元が明るくなったところで、針ノ木小屋を出発しました。

登り始めたところで、日の出を見に出てきていたあの4人組が見送ってくれました。

今日は短いコースながら、自力が試されることになります。

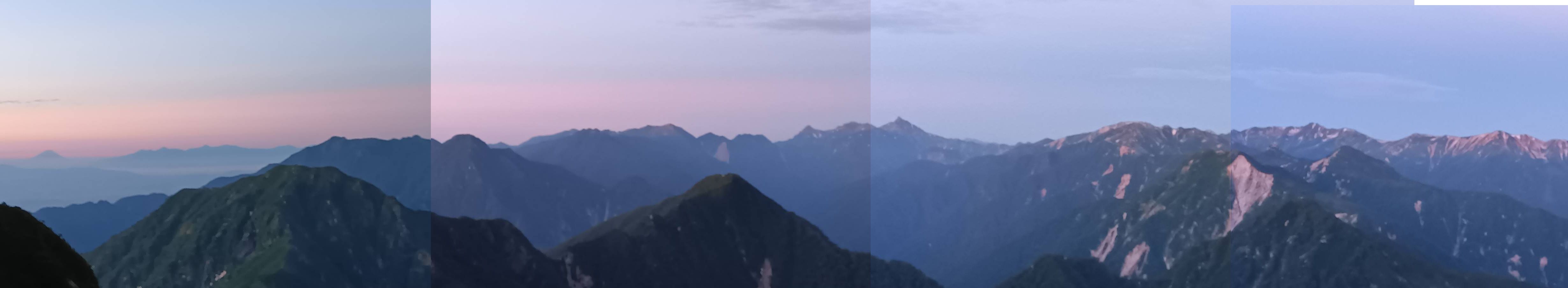

蓮華岳のあとに登る北葛岳の左、富士山がうっすら見えます。

写真をつなぎあわせて、パノラマ的にすると、こんな感じです。

蓮華岳に向かって一歩ずつ登っていくと、やがて、東の空からお日様が昇ってきました。

振り返ると、針ノ木岳がモルゲンロートに輝いてました。

北アルプスの山々も、モルゲンロートに・・・

行く手にピークらしきものが。

でもこれは蓮華岳ではありません。

過去に登った際、ほんとのピークはその先にあったことを覚えています。

そして、蓮華岳といえば、コマクサ。

このコマクサの群生地を目当てに、蓮華岳に登って来る人がたくさんいるとか。

そして、チングルマはこちらでは綿毛。

昨日は針ノ木岳で白い花びらを見たばかりなのに。

針ノ木峠をはさんで、気候が大きく違うのでしょうか。

さきほど見えたピークらしきものを登りきると、ほんとのピークが見えてきました。

右を見ると、蓮華の大下り。

蓮華岳頂上から下っていくルートです。

さきほどより富士山方面がよく見えてきました。

富士山をはさんで左が八ヶ岳、右が南アルプスになります。

さらに拡大した富士山です。

このあたりが限界かと。

あとちょっとで、蓮華岳の頂上です。

蓮華岳の山頂に到着。

今日は自撮りで。

頂上から先、さらに奥があるようなので、少し進んでみます。

眼下には大町の市街地。

三角点がありました。

ここがほんとの頂上のようです。

さて、いよいよ蓮華の大下り。

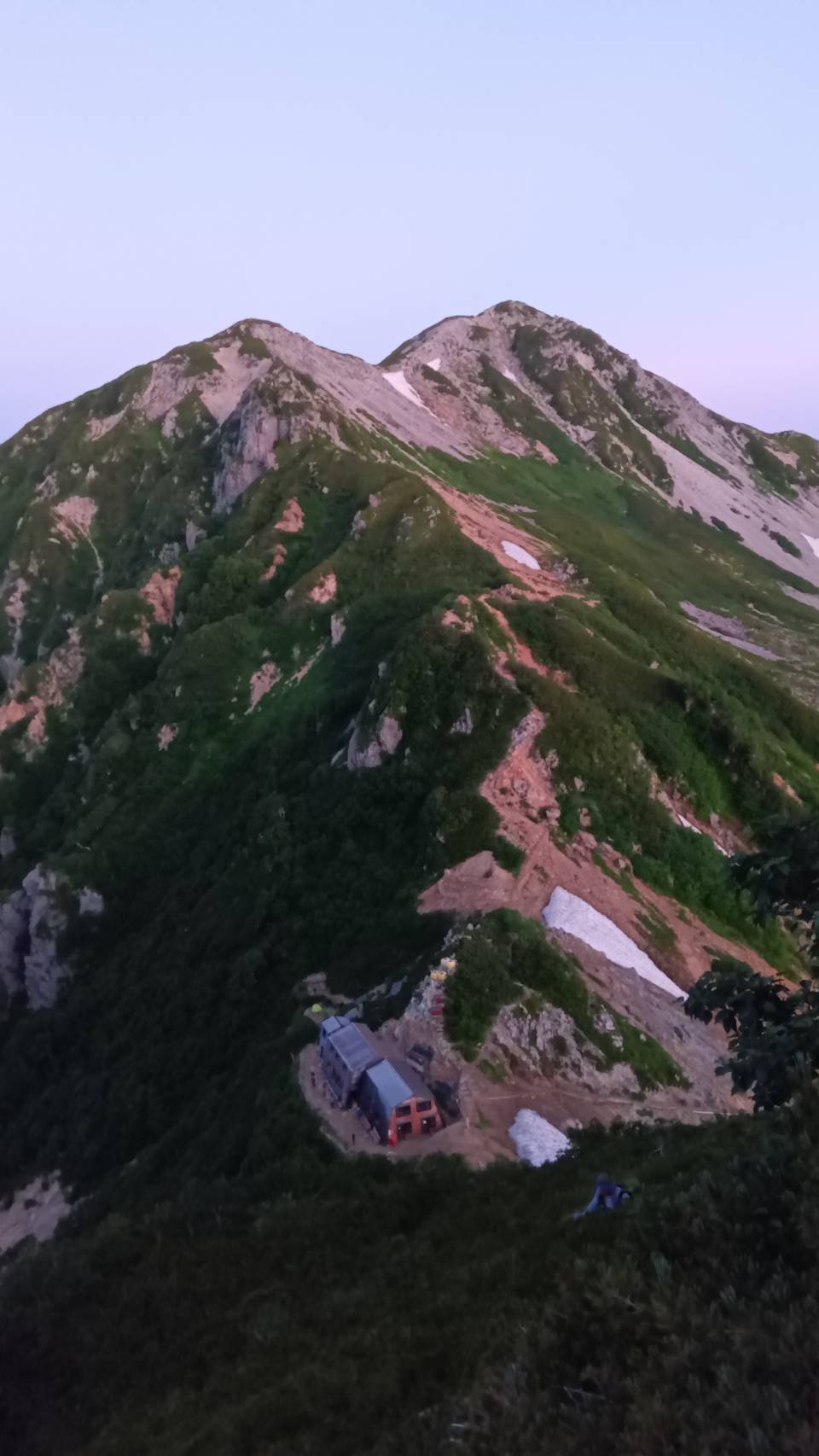

これから越えていく2つのピークが、その稜線上につながっています。

蓮華の大下りも、コマクサ群生地。

ですが、まずこちらは、タカネツメクサ。

かなり密生していました。

そして、今日もライチョウさん登場。

2羽で仲良く朝ごはん。

と思いきや、もう1羽登場。

三角関係?

いや、巣立ったヒナたちかな。

そう思っておこう。

そして、たくさんあるコマクサの中に、ありました。

白いコマクサ。

なかなか希少でお目にかからないと聞きますが、登山道脇に咲いていてくれました。

ありがたや。

槍に向かって進む道。

双六岳ほどではありませんが、槍ヶ岳は北アルプスの十字路なんだなあ、と改めて実感。

目指す北葛岳が目線の高さまで下りてきました。

最低コルである北葛乗越まで下りて、そこから登り返すことになります。

蓮華の大下りも、どうやら突端まできたようで。

この先は地図に「長いクサリ」と書かれたところ。

これから越えていく二峰を望みます。

「長いクサリ」を下りてきて、振り返ったところ。

写真ではわかりづらいのですが、なかなかの絶壁でした。

それを下りきった、ここが北葛乗越になります。

さきほどまで槍様に向かって歩いていたのに、山々の間にお隠れになろうとしているようで。

北葛岳の山容がドーンと迫ってきました。

昨日の「壁」ほどではないですが。

とりあえずなだらかな尾根を登りつめて、とりかかりまで行ってしまえば、なんとかなりそうです。

「近くまで行ってしまえば大したことない」、昨日の4人組のおじさんの言葉がよみがえります。

その「近く」まで行くと、しかめっ面のような岩が。

この岩のアゴから、向かって右側を沿うように進みます。

だいぶ登り返してきました。

蓮華岳から蓮華の大下り、その下の絶壁まで見えています。

自分が歩いてきた道を見返すことは、この先を進む大きな自信になります。

まるで人生訓のようなこと言ってますが、そんな大した人生は歩んでおりません。

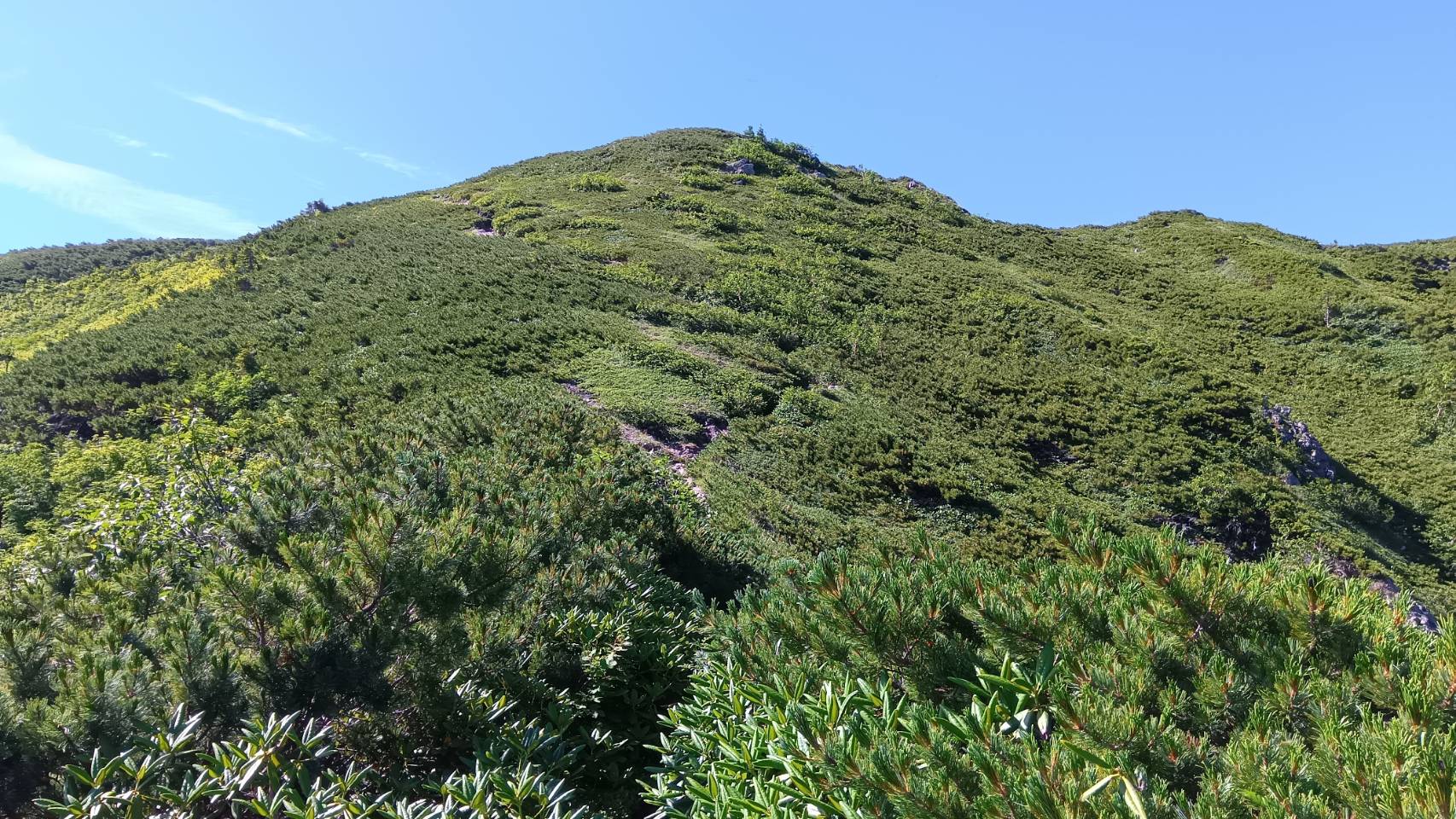

見えてきた頂上に向けて、ハイマツの間をせっせと登ります。

登山者が少ない山域のようで、ハイマツが道に覆いかぶさっています。

そのため、朝露で靴やズボンが濡れてしまいます。

まあ雨の中を歩くことを思えば、大したことはありません。

北葛岳山頂に着きました。

標高2551m、昨日縦走した山々に比べると数百メートル低いだけあって、岩ゴツゴツではなく周囲に緑が多いです。

その分、蒸し暑い。

気温は下界よりは低いものの、風があまり抜けず、日差しは厳しく、汗だくになります。

さて、あと1ピーク。

今回の山行で最後に越える山です。

今いる北葛岳よりもだいぶ低く見えますが、標高差は50mもありません。

また最低コルまで下りて、登り返すことになります。

下りはじめてすぐ、ライチョウさん登場。

1回の山行で4回も遭遇するのは初めてです。

天気が悪くなるときに現れるといいますが、こんな快晴続きで。

かなり近いのですが、逃げません。

人があまり通らない山域だから、警戒心が鈍いのかもしれません。

猿に捕食されないように願うばかり。

ひたすらハイマツの道を進みます。

この写真はまだわかりやすいですが、ハイマツが道を隠してしまっている箇所が多くありました。

見落として、道らしきところを登っていくとその先が崖だったりして、引き返すこともしばしば。

そういう思い込みや勘違いから道迷い遭難は発生します。

こういうときは、わかる場所まで引き返して、一息ついて一旦冷静になります。

だいぶ下りてきました。

七倉岳が上に見えます。

あと少し下って、登り返し。

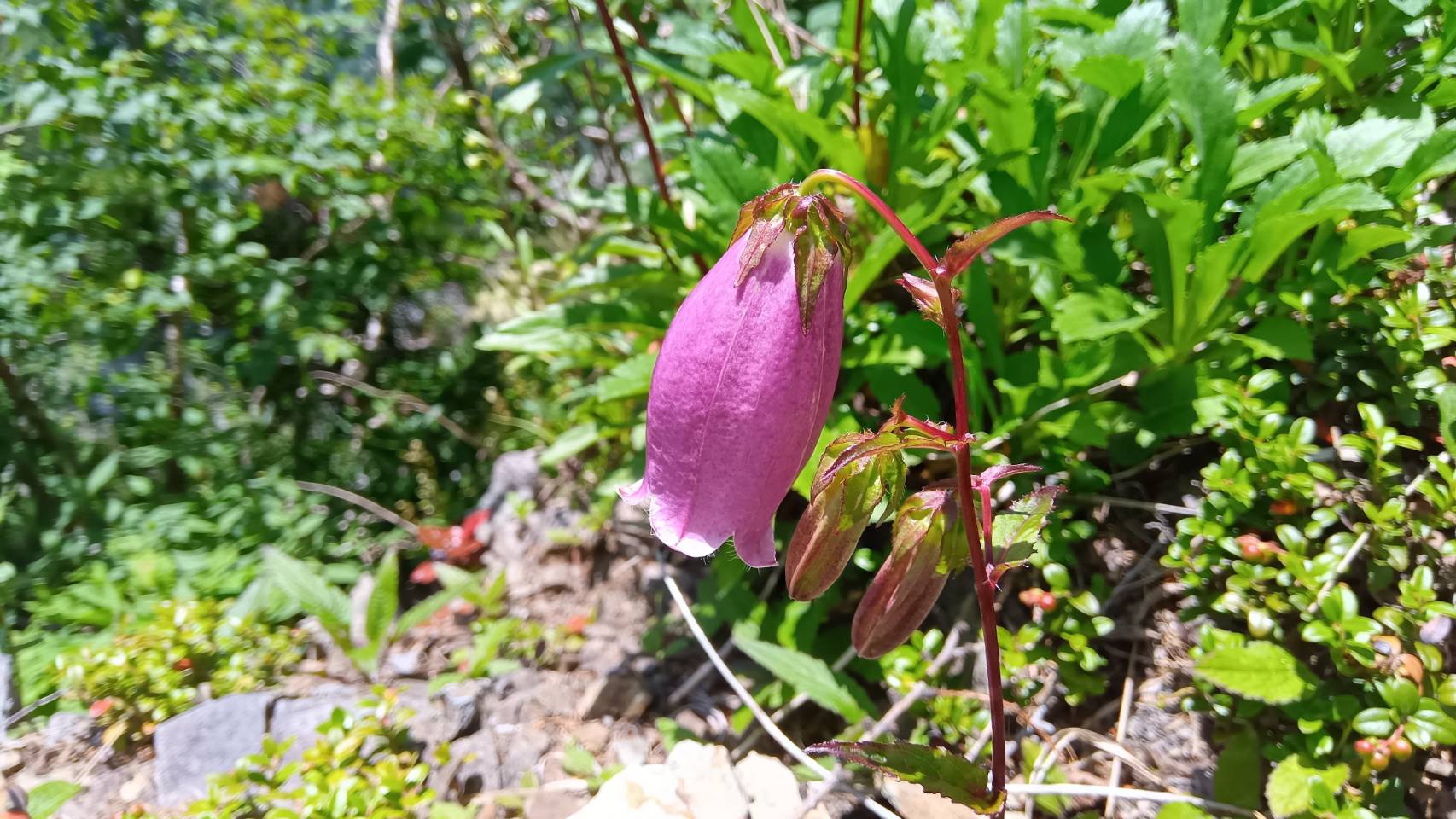

どうやらこれは「ホタルブクロ」。

昨日のチシマギキョウとは丸みが明らかに違います。

まあどちらもキキョウの仲間であることには変わりないですが。

花言葉は、「忠実」「誠実」「感謝の気持ち」。

ここまで無事に歩いて来れたことに感謝です。

最低コルである七倉乗越をこえて、登り返し。

岩畳のような斜面。

雨の日は滑りそうです。

快晴でよかったけど、汗ダラダラ。

たまに意識が飛びそうになるので、日陰で一休み。

終始、日差しにさらされているので、この岩陰は貴重です。

ちょっと長めの休みをとって、最後の登りに備えます。

あの先が頂上。

その手前に衛兵のように、また人面岩が。

七倉岳のジャンダルムと呼んであげましょう。

このあたりが一番キツかったです。

一歩一歩あげる足が重たい。

ただ、自分が進まないと小屋にはたどり着けない。

体力消耗で救助要請する高齢者が多いですが、少しは気持ちがわかった気がします。

それが夕方だったりすると、不安も重なってくるんでしょう。

だからこそ、早出早着。

まだ午前中だと思えば、「少し休んでまた歩こう」と思えるのです。

衛兵の脇を通って、七倉岳山頂に到着。

コースタイムよりかなりオーバーしてしまいましたが、かろうじて、まだ午前中。

後ろは今朝登った蓮華岳。

あそこから下りて登って、下りて登って・・・。

さあ、あとは小屋に下るだけ。

しばらく歩いて、船窪小屋が見えてきました。

やはり小屋が見えると、ホッとします。

そこにあるはずだとわかっていても。

今夜のお宿、船窪小屋に到着。

中に入ってすぐに、温かいお茶を出していただきました。

日差しにさらされて、かなり体は熱いのに、この温かいお茶がお腹に沁みました。

歩行中も、温かいコーヒーを持ち歩いていますが、それでもこのお茶は沁みました。

それから夕食までの数時間、昼寝をしたり、あとから到着した人とお話したりして過ごしました。

やはり、山小屋でのんびりできるのは贅沢です。

船窪小屋の夕食です。

天ぷらもから揚げも、揚げたてでおいしかったです。

ご飯が雑穀米というのも山小屋ではめずらしかったです。

さらに温かいビーフシチュー。

これも胃にとても優しかったです。

船窪小屋といえば、夕食は外。

Facebookでよく紹介されているので事前に知っていました。

小さな小屋で、広い食堂がないので、中で食事をする場合は数回に分ける必要があります。

雨ならそうするしかないのですが、天気がよければ夕食は外です。

そんな理由はともかく、外で夕食は気持ちいい。

午後になって雷鳴が聴こえていたので、外は無理かと思っていましたが、このあたりは降られませんでした。

夕食の間は、いい具合に曇ってくれていました。

しばらくすると、雲が割れてきて、まるで何か降臨してくるような幻想的な空に。

あの向こうは富山か岐阜か。

積乱雲がもくもくと。

雷雨になっているのかもしれませんね。

そんなこと思いながら、冷えてきたので、小屋に戻って眠りに就きます。