【L】いきなりですが、これは私の行動食です。煮干しを小袋に分けて、休憩時に1袋ずつ食べるのです。

その他、甘納豆も小袋に分けたものを買い求めます。

【L】いきなりですが、これは私の行動食です。煮干しを小袋に分けて、休憩時に1袋ずつ食べるのです。

その他、甘納豆も小袋に分けたものを買い求めます。【R】前日に、合戦尾根の登山口に下見にやってきました。続々と登山者が下山してきます。 場所さえ確認しておけば、明日の朝、迷うことはないです。

【L】登山口から少し入ったところ。さすが3大急登、さっそく登りが続くようです。

【L】登山口から少し入ったところ。さすが3大急登、さっそく登りが続くようです。【R】有明荘に1泊して、3時に目を覚まし、4時に出発しました。第1ベンチには30分くらいで着きましたが、 まだ暗くて案内板がやっと読めるくらいです。ここまでそれほどキツさは感じませんでした。休み休み登っても そんなに時間はかかりません。

【L】第2ベンチ手前のケーブルの下を通る頃、明るくなってきました。このケーブルが合戦小屋へ、また、合戦小屋経由で

燕山荘へ物資を運んでいるそうです。

【L】第2ベンチ手前のケーブルの下を通る頃、明るくなってきました。このケーブルが合戦小屋へ、また、合戦小屋経由で

燕山荘へ物資を運んでいるそうです。【R】第2ベンチに着きました。距離を見るとまだまだ先は長そうですね。

【L】第1ベンチにもありましたが、こんな立派なベンチが用意されていて、荷物をおろしてゆっくり休むことができます。

【L】第1ベンチにもありましたが、こんな立派なベンチが用意されていて、荷物をおろしてゆっくり休むことができます。【R】第3ベンチまでは多少ハードになりますが、こんな尾根道も出てきて、登ってきたことが実感できます。

【L】でもあっという間に第3ベンチに着きます。私は歩くのが遅いので、他の登山客に追い越されてばかりです。

【L】でもあっという間に第3ベンチに着きます。私は歩くのが遅いので、他の登山客に追い越されてばかりです。【R】距離でいうと、このあたりが燕山荘までの中間点でしょうか。

【L】時より雲が割れて、反対側の山が見えました。有明山でしょうか。

【L】時より雲が割れて、反対側の山が見えました。有明山でしょうか。【R】富士見ベンチまでは、さらに急登が続きます。息が切れたらとにかく数秒でも休む。私はそうやって登ります。

【L】そんな繰り返しで、やっとこさ、富士見ベンチへ着きました。天気が良ければ富士山が見えるらしいのですが、この日はダメでした。

【L】そんな繰り返しで、やっとこさ、富士見ベンチへ着きました。天気が良ければ富士山が見えるらしいのですが、この日はダメでした。【R】そしてここからも急登は続きますが、高度が上がってきたせいか、視界が開けてきます。

【L】疲れもピークになってきた頃、こんな案内が・・。

【L】疲れもピークになってきた頃、こんな案内が・・。【R】「あとちょっと、あとちょっと」と、看板に励まされながら足を進めます。

【L】やっと見えました。合戦小屋です。

【L】やっと見えました。合戦小屋です。【R】そしてこの時期のここの名物が「すいか」です。山小屋ですいかが食べられるなんて、うれしいですね。 さっき見たケーブルのおかげです。この2切れで800円ですが、高く感じません。

【L】その場で切り分けて売ってくれます。

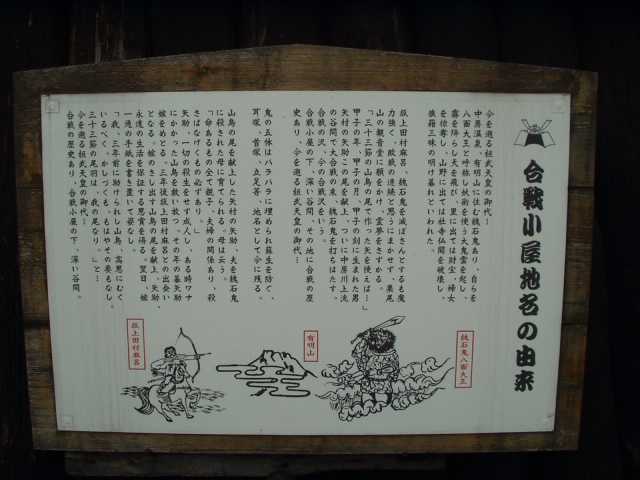

【L】その場で切り分けて売ってくれます。【R】小屋の前には、地名の由来が書かれています。坂上田村麻呂と八面大王が戦った伝説が残って いるそうです。ちなみに八面大王については、安曇野の「大王わさび園」にも詳しく書かれた碑があります。

【L】すいかを食べて元気が出たところで、また歩き出します。ここからは急登もひとやすみ。ゆっくり登って30分

くらいで「合戦の頭」に着きます。三角点と案内板を写真におさめました。

【L】すいかを食べて元気が出たところで、また歩き出します。ここからは急登もひとやすみ。ゆっくり登って30分

くらいで「合戦の頭」に着きます。三角点と案内板を写真におさめました。【R】ここから燕山荘まではあとひといき。お花畑が迎えてくれます。これはもしかして、トリカブトでしょうか。

【L】お花畑の遥か向こうに燕山荘が見えます。

【L】お花畑の遥か向こうに燕山荘が見えます。【R】燕山荘に着きました。残念ながら霧で何も見えません。

【L】燕岳も霧の中です。

【L】燕岳も霧の中です。【R】ちょうどコマクサの季節で、いたるところで咲き誇っていました。

【L】燕岳が少し顔を出しました。往復1時間くらいで行ってこれるのですが、まだ時間も早いので今夜の宿を

大天井ヒュッテに決めて、先を急ぎます。

【L】燕岳が少し顔を出しました。往復1時間くらいで行ってこれるのですが、まだ時間も早いので今夜の宿を

大天井ヒュッテに決めて、先を急ぎます。【R】ここから続くのが表銀座です。キツかった合戦尾根とは違って、快適な尾根歩きが楽しめます。

【L】尾根道とはいえ、草深い道が続きます。足元に気をつけて、先を進みます。

【L】尾根道とはいえ、草深い道が続きます。足元に気をつけて、先を進みます。【R】こんな岩の間を抜けたりしますが、どうやらこれが・・・

【L】「蛙岩」(げえろいわ)だったようですね。霧が峰には「蛙原」(げえろっぱら)というところがありますが、

信州では、カエルのことを「げえろ」と言うんでしょうかね。

【L】「蛙岩」(げえろいわ)だったようですね。霧が峰には「蛙原」(げえろっぱら)というところがありますが、

信州では、カエルのことを「げえろ」と言うんでしょうかね。【R】平らな尾根道も少しずつ下りに差しかかってきました。

【L】そしてここが、「大下り」。麓の穂高からも天気が良ければこの大下りが確認できます。

【L】そしてここが、「大下り」。麓の穂高からも天気が良ければこの大下りが確認できます。【R】この季節はたくさんの高山植物が咲いてます。名前がわからないのが残念。

【L】植物だけじゃなくて、高山蝶までいました。

【L】植物だけじゃなくて、高山蝶までいました。【R】天上川をはさんで反対側の裏銀座の山々も霧に霞んでよく見えません。

【L】山が見えない分、変わった形の高山植物を楽しみに歩きます。

【L】山が見えない分、変わった形の高山植物を楽しみに歩きます。【R】大下りを下って、登り返しを登り切るとまたしばらくは平らな尾根歩きです。

【L】このあたりもコマクサの群生地らしく、立ち入りができないように柵で囲まれていました。

【L】このあたりもコマクサの群生地らしく、立ち入りができないように柵で囲まれていました。【R】このあざやかな蒼い花。やはり名前がわかりません。

【L】この野菊が大きくなったような花も。

【L】この野菊が大きくなったような花も。【R】尾根道を歩ききると、スパッと切れた切通しに出ます。ここが切通岩で、手前も反対側もハシゴが かけられています。風が強い時には風の抜け道になるそうなので要注意です。この日は風がなくて よかったです。

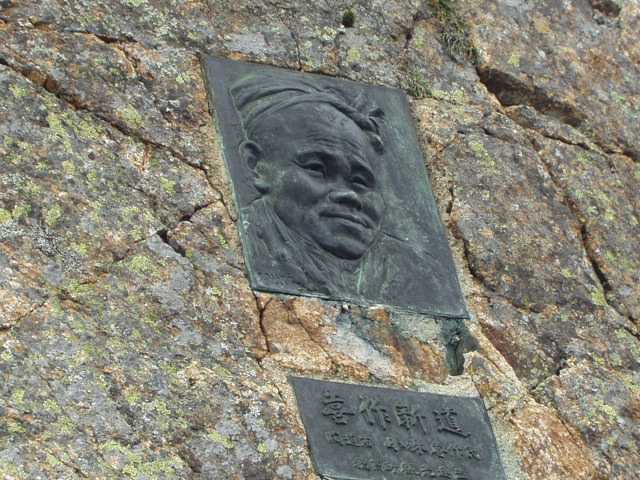

【L】この切通岩の横に、喜作新道を開いた小林喜作さんのレリーフがあります。

【L】この切通岩の横に、喜作新道を開いた小林喜作さんのレリーフがあります。【R】さて分岐点。左へ登れば、大天荘を経て常念岳へ。右へ行けば大天井ヒュッテを経て槍ヶ岳です。 右へ進みます。

【L】歩いてきた表銀座ルートを振り返ります。ほんとはどんどん近づく槍ヶ岳を仰ぎながらの歩行のはずだったのですが

天気が曇っていたのが残念でした。

【L】歩いてきた表銀座ルートを振り返ります。ほんとはどんどん近づく槍ヶ岳を仰ぎながらの歩行のはずだったのですが

天気が曇っていたのが残念でした。【R】大天井ヒュッテへ向かう道で、4人組のパーティーと一緒に歩くようになりました。そのうちのお一人は、 しきりに携帯で下界と連絡を取ってました。仕事の話でしょうかね。山に来てまでごくろうさまです。

【L】大天井岳の中腹をトラバースするルートですが、冬は通行止になるだけあって、かなり険しいルートでした。

【L】大天井岳の中腹をトラバースするルートですが、冬は通行止になるだけあって、かなり険しいルートでした。【R】足元に気をつけながら一歩一歩岩の上を歩きます。

【L】宿泊予定の小屋の案内が出てくるとホッとします。

【L】宿泊予定の小屋の案内が出てくるとホッとします。【R】大天井ヒュッテに着きました。合戦尾根でバテるかと思っていたのですが、我ながらよく歩いてきたと思います。

さて明日はいよいよ東鎌尾根。ゆっくり休んで体力の回復をはかります。

アルプス銀座縦走〜槍ヶ岳〜長谷川ピーク メニューへ戻る